「如何深耕大數據?」是中國金融科技業者最關切的議題。中國上網人口突破6.5億人,產生巨量數據,也因此從P2P信貸、第三方支付、供應鏈金融、消費金融等各領域公司,皆把金融大數據發展列為重點策略。此外中國也誕生如文思海輝與九次方等第三方大數據公司,專為金融機構提供信評等金融數據。

照片來自伊特諾 雷分享於flcikr, with CC license。

「其實真正的金融科技是大數據金融,你提供你的姓名和身份證,我們立馬可以對你的個人資訊進行數據分析,得出你的授信額度,不需要再進行審貸。」網貸之家總經理朱明春在《2014東莞互聯網金融高峰論壇》從應用層面解析金融大數據的力量。

金融大數據是中國金融科技巨頭們的核心競爭力。阿里從電子商務、騰訊從社交娛樂、百度從搜尋引擎數據起家,透過合作與併購,搜集電商、社交、物流、支付、交易、評價數據等大數據,再結合傳統金融徵信與風控系統,開發自己的金融科技徵信與風控模型。

加上中國跨業數據交換自由,沒有太多法規規定,成為金融大數據發展契機,大數據徵信產業風起雲湧。

「大數據讓金融服務從被動申請變成『主動』出擊。」舉例來說從過去銀行業者都是被動的等客戶申請服務才開始做授信,但有大數據思維後,就先從大數據中篩選有需求的客戶,搶到銷售商機,再利用數據做貸後管理,追蹤營運狀況。」亞洲資採國際(AsiaMiner)技術長尹相志說。

大數據徵信熱,小米也推小米信用

點圖可放大

圖說:中國金融數據交換目前處於第二階段,正邁入第三階段。金融企業數據取得並不容易,政府監管數據更需特別關係才能得到。

「金融科技能真正有別於傳統金融模式,關鍵在於大數據徵信服務。將金融科技譬喻成城市建設的話,徵信系統就是城市的水電、橋梁與鐵路。」《2015年中國互聯網金融行業投資研究報告》如此寫道。

「中國徵信行業未來市場規模將達千億元人民幣,其中企業徵信市場規模有百億元人民幣,個人徵信市場規模有千億元人民幣。」《平安證券2014年專題報告》指出。

「台灣的聯合徵信中心成熟,但中國人民銀行徵信報告,僅涵蓋有3億人口,給予民間徵信機構很大的發展空間。人行徵信與外部大數據怎麼融合是很熱門的議題。」尹相志說。

中國央行在2014年發出8張金融科技徵信執照,讓阿里巴巴旗下芝麻信用、騰訊集團的騰訊徵信與中國平安集團的前海徵信等業者彌補人民銀行徵信不足,就連手機起家的小米,也將推出「小米信用」。

螞蟻金服的芝麻信用為中國大數據徵信始祖,依據電商、支付寶與餘額寶的用戶數據評分。支付寶APP中「芝麻信用」,授權開通後,用戶都可以看到自己的芝麻信用分(從350分到950分)。螞蟻金服表示,「分數隨時浮動,分數越高代表信用程度越好,違約可能性越低。650分以上屬於信用中上。」

芝麻信用已經應用在食衣住行各種場景中。螞蟻金服指出,「芝麻信用推『信用簽證』,分數在700分以上,只需上傳護照、照片、受理表三份資料,就可以申請新加坡簽證。芝麻信用也和世紀佳緣等婚戀公司合作,以信用分高低刪選未來的另一半,芝麻信用在北京首都機場推出了快速安檢通道,信用分達到750分以上的旅客,可以享受快速安檢通道。神州租車是首家與芝麻信用合作的企業。當用戶的芝麻分達到一定分數,租車不用再交押金。」

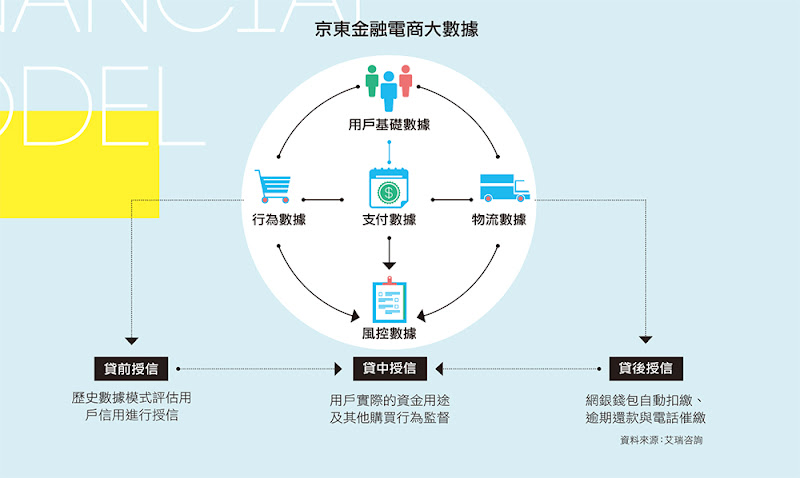

除了阿里巴巴之外,跨足金融科技的巨頭們無不努力建置自己的數據徵信與風控系統,除了結合傳統金融與產業金融風控外,也投資併購團隊增強自己的徵信與風控體系。本文以京東金融、海爾金融與眾安保險為代表,分析這些公司如何利用大數據推出金融產品。

京東金融電商大數據應用最徹底

「金融是長跑不是百米賽跑。京東金融追求長期價值,我們要做一件一輩子都做不完的事情。我一共給京東金融設計了十步,現在只走了第一步,後面還有九步沒走。」京東金融執行長陳生強在企業內部講話如此說。

中國第二大電子商務業者京東商城,在2013年成立京東金融,兩年內員工數從100人到現在的3000人,建立供應鏈金融、消費金融、群眾募資、財富管理、支付、保險等七大業務。

「和阿里巴巴的螞蟻金服相比。京東金融除了B2C金融外,也兼營B2B金融業務,如訂單融資,入庫單融資,票據融資,資產包轉移與信託等。京東商城數據應用最為徹底。」尹相志補充。

消費金融業務中,以京東白條業務最為出名。2014年京東推出「京東白條」,類似信用卡,主打先消費,後付款。使用者最大信用額度為1.5萬元,可以24期分期消費京東商城內的商品,服務費率每月0.5%-1%,推出至今用戶數已經達到千萬人。

白條業務也擴增到旅遊、校園與租房等領域。京東金融與房仲公司丁丁租房推出「丁丁白條」業務,由於中國租房,房客須繳交一個月房租與三個月押金,對身無分文的窮忙學生來說是很大的負擔,丁丁白條代替學生提前墊付這筆資金,租客按月付款,零息零佣金。

「金融科技產品形態很容易複製,大家實際上真正拼的是底層的風控體系。風控已成為金融科技企業能否長久發展的命脈。」陳生強強調。

2015年京東投資美國金融科技公司ZestFinance,共同開發新模型應用於京東的消費金融體系,並且打造一套大數據徵信體系。如申請評分、詐欺評分、交易監測、催收評分與套現識別等模式的「風險控制」模型與價格敏感度、用戶活躍度、消費購買力、信貸需求潛力等「量化營運」模型,以及識別用戶、挖掘用戶、個人資產評估、身份特徵、履約歷史、網絡行為偏好與用戶社交網絡等「用戶洞察」模型,以上三大模式數據,形成京東商城大數據徵信體系。

海爾金融供應鏈大數據鴻海也跟風

「原來一提海爾一定是個家電企業。未來二三年再提海爾則未必。」海爾集團輪值總裁周雲杰今年出席公開活動如此說。

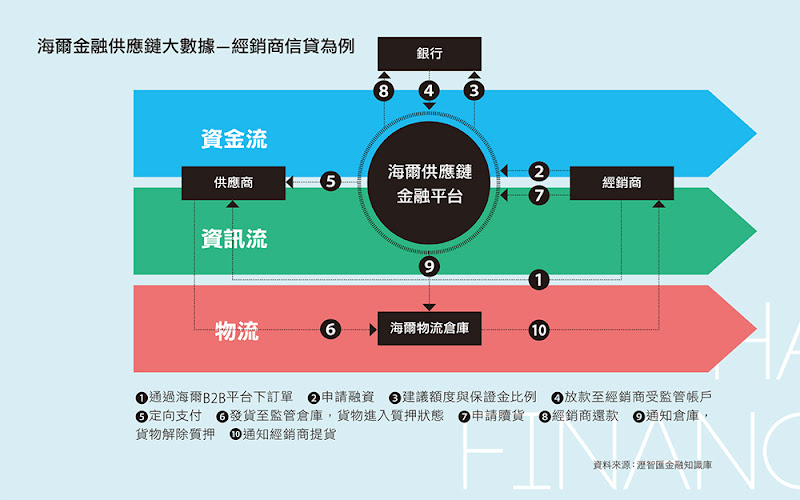

面對中國人口紅利消失、工資上漲製造業利潤薄,家電市場飽和等嚴峻挑戰,海爾除了轉向創客孵化平台,也一腳跨進金融科技領域。2014年12月推出「海融易」金融平台,交易量超過20億元人民幣,註冊用戶數達超過150萬人。製造家電起家的海爾強攻「供應鏈金融」和BAT等巨頭走了不同的路。

「海爾未來在供應鏈大數據。」互聯網金融創業事業群執行長程耀輝對中國媒體表示。舉例來說,海爾上游供應商約有5千家,下游經銷商則高達3萬家,這些商家產生了龐大的金流、物流與資訊流數據,海爾利用這些數據,為上游供應商與下游經銷商打造金融產品「小金鍊」與「預付款理財」,加速供應鏈廠商的資金週轉率,在中國製造業與家電領域創新獨具。

在上游供應商方面,海爾把上游供應商賣產品給海爾時所產生的「應收帳款」包裝成金融商品,也就是供應商對海爾的「應收帳款債權」,轉賣給其他投資人。供應商即時獲得應收資金,最後該應收帳款由海爾下屬企業付給投資人。

而針對下游經銷商,海爾設計「預付款理財」產品。過去海爾的經銷商訂貨時,需要預先付預付款,常動輒數百萬,這些資金在預付期內沒有任何收益,海爾就把預付款訂金,包裝成金融商品販售給投資人,讓海爾經銷商的預付款在實現預付功能的同時也能獲得收益,經銷商的沉澱資金變成了活水。

支撐海爾供應鏈金融的關鍵,在於風控系統。海爾金融風控團隊目前擁有30名成員,有來自PayPal,也有傳統金融領域和產業人才。

「海融易參考海爾ERP數據庫的供應商與經銷商數據,然後對融資企業進行線上線下研究,做到其他平台很難做到的『產業風控』。對於風險預警和貸後催收有直接幫助。有了海爾的數據,當一個公司來海融易借款時,風控部門可以查詢該公司的產業鏈位置,判斷公司是利用資金擴大再生產,還是在困境中。」海爾金融執行長王偉在接受《陸家嘴》採訪時表示。

眾安保險醫療大數據具創意

圖說:眾安保險-醫療大數據。

騰訊打造了具備微信與大數據處理能力的智慧血糖儀,並且和中國保險公司眾安保險合作「糖小貝計劃」,根據客戶的生活、醫療習慣等數據設計「浮動保額」機制,舉例來說,糖尿病患者飯前血糖若達到標准值,保險額度就會增加100元人民幣,獎勵上限2萬元人民幣,當糖尿病患者病情嚴重,需要手術治療時,眾安保險就會依此金額進行給付。

反之,血糖值過高保額也就會減少,而騰訊還與丁香園合作,丁香園為醫師社群,擁有3.5萬名內分泌科實名認證醫生。病患可得到家庭醫生一樣照顧。

「台灣是法規沒說可以的通通都不行,中國是法規沒說不行的通通都可以,就算法規不可以,也可以打擦邊球。」尹相志說。

京東商城的類似信用卡的白條業務也不符合法規規定,加上台灣較重視個人隱私權,在嚴格《個資法》的限制下,僅能發展內部平台與社交資料,外部數據的交換限制很多,而政府公開數據,看起來可行,但開放的數據比較粗糙,很難實際應用。因此要怎麼在不違法的情況下,利用有限數據,找到數據應用最大可能性成為台灣業者的最大挑戰。

資料來源:《麥肯錫:互聯網金融對傳統銀行的衝擊與啟示:以中國市場為例》、艾瑞咨詢、瀝智匯金融知識庫

@@ACTIVITYID:513@@

@@ACTIVITYID:503@@

本文出自於:

@@BOOKID:126568@@