第四次工業革命?

今年年初,在世界經濟論壇(World Economic Forum; WEF)上,「又有」下一件大事(the next big thing)成為焦點。WEF創辦人兼執行主席Klaus Schwab向人們宣告「第四次工業革命」即將到來!

圖說:2016年世界經濟論壇(WEF)主席Klaus Schwab為開幕致詞

先不管「上一件」大事現在發展得如何(還有人記得是什麼嗎?),怎麼離電腦、網際網路問世還沒幾年的光景,「第四次」工業革命就要來了?這到底是怎麼算的?

首先當然是我們在高中課本都讀過的「工業革命」,也就是大約從十八世紀中開始,一連串由(蒸汽動力)「機器」加速生產的過程。而「第二次」工業革命,則通常被認為是從十九世紀末開始,由「電」的使用帶來的變革。「第三次」大家就很熟悉了,也就是帶來電腦、網際網路的數位科技變革。

那麼,接下來的「第四次」又是什麼?Schwab指出,雖然基本上第四次工業革命的核心仍是數位科技,但它在速度、範圍與帶來的系統性衝擊上有著根本的不同(至於如何不同,請看這裡)。

這樣的說法是否具有說服力,見仁見智。例如,《第三次工業革命》一書的作者Jeremy Rifkin立馬就跳出來反對、駁斥(嗯,這也不意外啦…)。在Rifkin看來,Schwab並沒有認識到,他所說的那些即將到來的變革,其實只是第三次工業革命在歷經數十年發展後逐漸成熟的結果。

如果暫且不論這「第三還是第四次」之爭,無庸置疑的是,科技確實正在以越來越快的速度改變我們的生活。而我們確實也可以從「加速」的角度來理解人類社會的變革。

加速、加速、再加速!

在關於人與科技關係的研究中,有一種說法,如果「人類」的出現跟工具使用有著緊密關連(「已知用火」可不只是笑話),那麼人類的歷史就是一段不斷「加速」的歷史,因為正是工具的使用讓人們開始「向前看」,期待更快的生活。

從簡單的工具、獸力過渡到機械式的工具、技術,我們可以說,第一次工業革命帶來的是一種「外爆式」的機械加速。所謂「外爆」,是用來形容機械加速帶來的一種空間擴張(就像爆炸那樣)。最典型的例子就是鐵路與火車的發明,它讓人類獲得了前所未有的移動可能性。

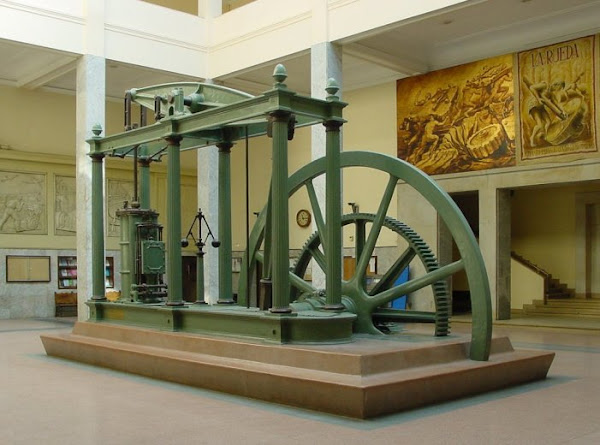

圖說:瓦特改良的蒸汽機,也是第一次工業革命的開端

圖片來源:wikipedia

至於所謂第二次工業革命,隨著「電力」成為科技的基礎,不僅進一步加速「外爆」,更在促生了電報、電話這類早期的電子科技後,引發了傳播學者麥克魯漢說的「臨界突變」:由外爆變成了「內爆」。

不同於機械加速是一種向外擴張,電子加速的「內爆」指的是在(接近)即時的速度下造成「空間取消」的內縮感。就好像分隔兩地的人瞬間靠近在一起。當然,今天我們很清楚這種感覺,因為這種內爆現象在第三次工業革命後更清楚地顯現了出來。

以上我們以一種極為精簡的方式說明了人類「加速」的歷史。這一段加速的歷史不僅是科技的,更是社會的。例如,鐵路、火車、印刷術的機械加速正是現代國家形成的重要根基。而今天跨國企業體之所以能佈局全球,各類電子、資訊與數位科技乃是不可或缺的媒介。

這一切看起來似乎是如此順利。我們幾乎等不及想像,人類社會還能怎麼加速下去?也無怪乎Schwab會(迫不及待)提出第四次工業革命的預期。然而,人生之中總會遭遇到許多的BUT!加速的歷史也不例外。

失控的過去與未來

但是、BUT,科技的發展並沒有那麼美好,加速不總是一帆風順。例如,第二次工業革命雖然普遍被認為是因「電」的應用,帶來更加速的發展。但其實它從另一面來看,也是在試圖解決第一次工業革命帶來的「負」作用。

美國傳播學者James Beniger曾經指出,第二次工業革命中電報、電話等「資訊科技」的發明,也可被視作是為因應第一次工業革命加速所帶來之混亂的產物。

例如,我們知道火車跟鐵路是第一次工業革命裡很重要的發明,它加速了貨物的流通速度。但是,隨著蒸汽動力加速帶來的,同時還有史無前例的「撞車」危機。因為早期的鐵路大部分是單軌,而那時候又沒有比火車「還快」的資訊傳遞系統。因此,只要在時間和速度上沒控制好,就可能發生事故。

因此,從機械到電的加速看似平順,但實際上科技的發展也不斷面臨「失控」的危機與問題。雖然前次的警報已被資訊科技(電報)的引入解除,但如今,我們也許又處於另一個交叉點上。

在《天下雜誌》整理的報導中指出,Schwab在年初的WEF會議上特別提到了第四次工業革命將帶來的一個關鍵挑戰:人工智慧與機器人的興起。

如果你有留意這一兩年來的科技新聞,我想這個議題應該不會太令人意外。史蒂芬‧霍金、伊隆‧馬斯克、比爾‧蓋茲,大概你想像得到的科技大老都曾發聲警告(或至少談論)過人工智慧與機器人將會帶來的威脅。

如果隨著機械加速而來的危機,是由於外爆「過快」導致失去控制的問題(資訊科技由此而生),那麼如今在電子加速、甚至是數位加速的前端,等待著我們的則是「界線」模糊而導致的難題。

所謂「界線模糊」指的是,隨著科技發展,在物質、數位(虛擬)、甚至生物之間界線的瓦解。人工智慧與機器人的發展正體現了這一界線瓦解。例如,當機器(人)的作工越來越精細,它跟人的手作還有區別嗎?再極端地想,(AI)電腦恐怕再過不久就能做出比人腦「更好」的計畫與決策。更不用說,今天許多跡象已然表明,人與電腦其實已近似於一種複合系統(想想Google如何幫助你完成搜尋…)。

圖說:加入人工智慧後的機器人,在展示會上演奏樂器

換言之,我們面臨的難題不僅是,機器人會不會搶走(體力)工作,更在於隨著人工智慧的發展,我們是否該交出(或者反過來說,是否還能保有)「決策權」的問題。

「人類」一定要贏?

對於Schwab來說,人類當然不能交出決策權,而他似乎也相當樂觀地認為,只要我們「應對得宜」,就可以「魚跟熊掌都吃」,經由第四次工業革命創造出更好的社會。

然而,我卻不禁在想,「人類」真的一定要贏嗎?又或者這麼問:如果真像Schwab所說的「贏了」,那又是「什麼人」贏了?又會是什麼樣的「好世界」?

一方面,前陣子《紐約時報》經濟專欄的一篇文章便悲觀地指出,未來的世界也許科技還會繼續發展,但要說能夠真正享受其果實的,也許就只有那些金字塔頂端的天龍人了。

換言之,到底「什麼人」會贏?照今天我們所身處的這個貧富差距越來越大的處境來說,恐怕紐時的這篇文章不能算是悲觀。

另一方面,人類在前三次工業革命中已不斷取勝,但卻非毫無代價。而近幾年來我們也意識到,最沈重的代價就是我們的生存環境,我們的地球。如此想來,還應該要堅持發展與勝利的意識型態嗎?

也許,面對人工智慧與機器人即將「成真」的危機,我們該想的不是如何取得(或保有)控制權,而是由誰控制(什麼人?財團、政府、還是…)?以及為何控制(繼續搶錢、搶糧、還是…)?畢竟,妄想「理性」可以駕馭一切,已然是被戳破的謊言,我們實際上總是要面對各種選擇所帶來的(預期與非預期的)後果。而從這一角度來看,也許所謂的「革命」遠遠尚未到來。