即使偶像隋棠這樣真正「存在」的人,在媒體與數位載體的傳遞下,我們所感覺到的「真實」有著多少操作性存在?我們所偏愛、所追隨,電視螢幕上顯示的,的確就是隋棠「本人」嗎?

當 擬造偶像的技術,不斷入侵現實生活領域,許多零星的衝突與道德爭議,便開始發生。

2011年6月,一名容貌與身材幾近完美的新人偶像「江口愛實」,在日本女子團體AKB48代言的廣告中首次亮相,並占據廣告中心位置,擠下了當時人氣極高的前田敦子,隨後由官方證實正式出道,成為第49位成員。宣傳照發出後,「江口愛實」旋即成為當周偶像雜誌焦點人物,引發廣大討論。

江口愛實,圖片截自:YouTube

然而一名東京的整形醫生高須幹彌,在看了電視宣傳後,卻感到一絲不對勁──這聽起來很超現實,甚至有點可怖,但他仔細觀察後,發現這名「江口愛實」可能並非「真人」,而是結合AKB其他團員的五官,拼裝而成的虛擬成員。

「江口愛實」的爭議一出,廣告公司隨後承認,並引爆了AKB歌迷的憤怒,要求公司道歉,而「江口愛實」代言的廣告公司,甚至因誠信被懷疑,導致股票暴跌──當死忠的AKB迷,發現自己追崇的偶像並不真的「存在」,感到生氣是理所當然的。

然而退一步想;即使是像隋棠這樣真正「存在」的人,在媒體與數位載體的傳遞下,我們所感覺到的「真實」有著多少操作性存在?我們所偏愛、所追隨,電視螢幕上所顯示的,的確就是隋棠「本人」嗎?

社會學家布希亞在《擬像與仿擬物》(Simulacra and Simulation)中,闡述了符號與事物之間的關係。符號從最初明確的指涉事物,到最後徹底脫逸出來,不再與作為源頭的事物有所關連。而我們所認知的「真實」,從此便由一組組封閉的符號系統所建構,與現實隔離、甚至造成所謂「現實的消失」。

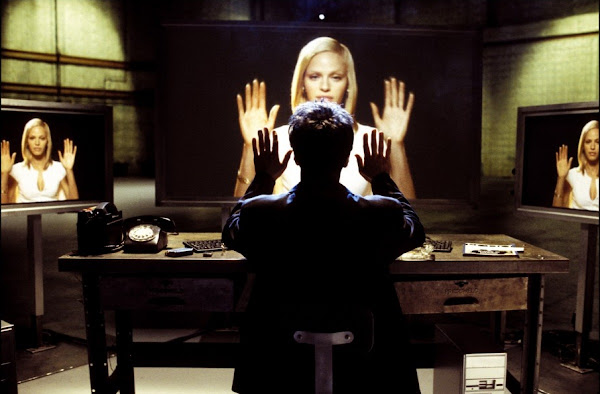

類似的探討,也被描述在2002年電影《虛擬偶像》(S1M0NE)之中。片中敘述一名潦倒的導演維特,偶然遇到一位電腦科學家,得到一套可以創造超真實虛擬偶像的程式軟體。

電影《虛擬偶像》

藉由這套程式,他成功打造了一個萬人迷的虛擬偶像「席夢」,然而在「席夢」暴紅,甚至得到奧斯卡獎的背後,維特卻越來越空虛。他開始想要破壞席夢的形象,讓她抽菸、吃餿水,創造負面新聞,這卻讓觀眾覺得「席夢」很有個性,更加瘋狂迷戀「席夢」。

最後,當維特公開宣布「席夢」只是0跟1組成的虛擬偶像時,歌迷完全無法置信,連警方都不予採信。「讓十萬人相信謊言,比讓一個人相信來得簡單。」維特在創造「席夢」時曾這樣說,但最後謊言卻吞噬了他。劇末他放棄辯解,選擇讓「席夢」繼續存在,並將她推上從政之路。

《虛擬偶像》是一則現代寓言;當人們崇拜的一切,被化約為光線、表情、投影技術、人聲合成器串流出的位元組,拔掉了插頭,符號寂滅之地展開的卻是一片清醒的空無、意義的荒原,人要在其中追尋崇拜的標的與價值,是否依舊可能?

《青春電幻物語》

這部電影觸及了日本「網路偶像」青少年討論圈中,隱含的男女、階級權力關係,全片隨療癒系女歌手「Lily Chou」的音樂展開,卻呈現出追星群體背後的霸凌、竊盜、自殺等青少年問題,搭配德布西的鋼琴配樂,影片氛圍既明亮又晦暗,暴力又感傷。

《虛擬偶像》

一名潦倒的導演維特意外得到可以創造真實虛擬偶像的程式軟體,藉此打造了火紅的虛擬偶像「席夢」,然而在狂熱崇拜的背後,虛與實的真相竟已不再重要,人們所追尋的標的與價值究竟為何,值得省思與玩味。

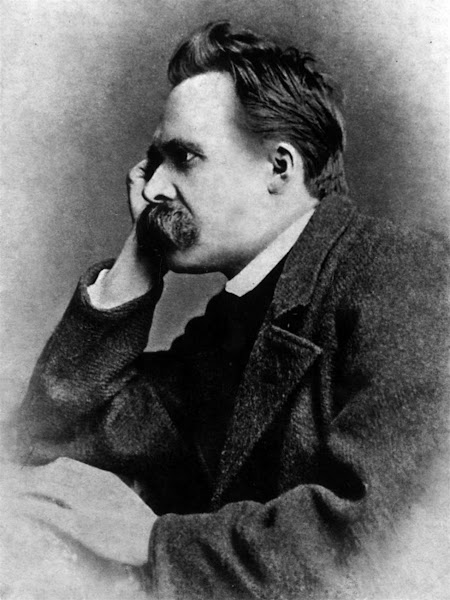

《偶像的黃昏》

尼采

尼采藉由此書針對「永恆的偶像」的存在做出思考,並探討在道德、宗教、哲學上的偶像,如何獲得權威形象,來對世俗產生影響力。此書對於當時的基督教精神、文化與道德基礎,皆做了巨大的批判。

《奇跡和偶像崇拜》

伏爾泰

法國啟蒙思想家伏爾泰探討了信仰的本質,對偶像崇拜、殉道、奇蹟以及啟示等十八世紀神學問題提出看法,雖與今日所云之偶像崇拜已有所不同,但其針砭的理路與思維,仍值得參考。

影片截圖/青春電幻物語·虛擬偶像

科技文本系列