台灣需要乘法效應,加法已經來不及。整合就像是乘法,在代工業、品牌業都有很多空間去做一連串的縱向整合,「大」才有機會、才能留住人才。

今年的台灣產業關鍵字就是要學會整合,因為我們任何一個單獨產業都不夠大,比如說代工業要夠大才有競爭力,都是規模化的問題,包含人才的整合。

整併在有些產業不見得會成功,不是資本的問題,是人才和文化的問題。如果要結合網路和硬體的優勢一起整併,應該是整合而不是整併。異業結盟之後透過互相交叉持股慢慢開始,如果全部吸到硬體產業裡頭,文化會不一樣。

軟體不是單一產品,但是一個技術、是一種文化,可以讓內容產業活起來,讓硬體產業創新。雖然台灣基本市場小,但可以先在台灣做,再發展到東南亞市場。Line是很好的參考例子,背後母公司是韓國公司,但所有創新研發都是在日本做的,然後瞄準整個亞洲市場,這就是台灣可以思考的模式。

中國的網路業者也是,大家都想走出來,最積極的是百度,小米也想來台灣,好多中國公司都想來台灣後,再跳到別的市場去。台灣也應該思考這個概念,把台灣當一個跳板,跳到別的市場。我們軟硬體內容產業的整合可以先從台灣做,但在規劃思考的時候就要有跳出去的想法。

集團化、規模化是台灣必須接受的趨勢,當然社會也必須要給這些企業一點壓力,整合出大集團是台灣未來留下優秀人才的關鍵點。這些人哪裡都可以去,所以想把他們留在台灣,規模要夠大,大到成為一個中心,人才就會留在這裡。

如果大家都覺得22K很低,那如何增加?一個是催生新創產業,另一個是提升內需市場,這兩個都很關鍵。如果我們一直維持代工模式不變,高薪只會集中在少數菁英,已經很有錢的人繼續有錢,而製造的就業機會也不在台灣了。

政府正在思考把機會移回台灣,這是對的概念,可是有個壓力在於這帶動的並不是高薪,只是就業機會,可是這些就業機會如果還是落在外勞身上,那有哪些新的機會會產生?那就是服務外勞的服務業,現在已經有很多人的工作是在服務外勞。

或者代工業從中國移到東南亞的過程中,能不能移一些回來台灣?這是台灣短期的機會,工作機會會增加,雖然薪水不是很高。如果我們可以刺激內需產業,一般人的感受會比較強烈,「有人想做」這種工作機會會比較高,可是如果今天想要高薪,那就要新興產業。

我們在網路通路其實是弱的,但實體通路很強,有一種可能性是透過實體通路把台灣品牌帶出去。東南亞和中國的零售業會成長非常快,所以重點要發展台灣零售業,但要準備好走出中國和東南亞。台灣年輕人喜歡做創新和設計,剛好透過這個機會帶出去。

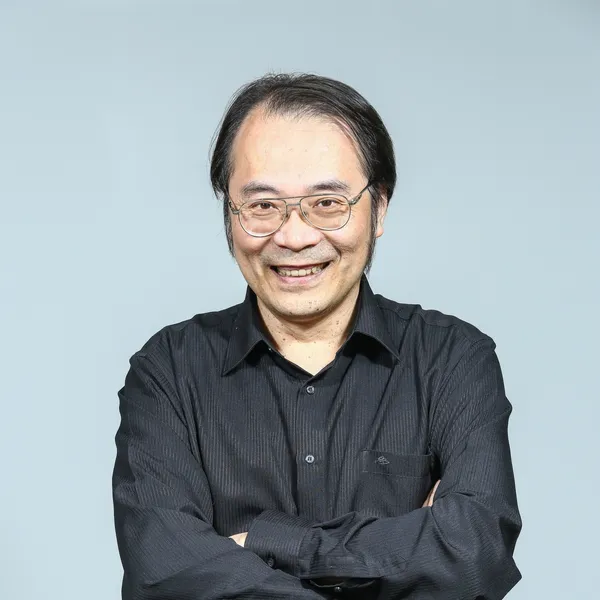

日本過去做成功的事情,台灣應該要當成機會來複製,比如說日本連糖果餅乾在台灣都賣很貴,但它包裝做得好。如果台灣可以循這樣的模式走到中國和東南亞,下一代就有機會。(口述/簡立峰 整理/趙郁竹。 數位時代雜誌2013年2月號 )