台灣硬體產業要開始思考的是,端如何結合雲?一定要在雲裡頭留下足跡,否則端就沒有價值。

雲端是什麼?是一種運算模式的改變。雖然消費者沒有實質的感覺,但事實上大家都變成低頭族了。今年樹開花後,樹底下都是人,每個人都在拍照,台灣、北京、日本都一樣,隨時有人在拍照,這就是雲端帶來很大的改變。

以前PC是小小的腦袋,現在遠端的雲則是好大的腦袋,運算從PC轉移到雲上,服務內容就會變得很強,這替硬體端帶來了改變。

如果手機的重點在服務,那硬體好壞沒有太大差別,都只是前往網路存取服務的載具。 整個雲端體系裡最有價值的就是平台,像 微軟 、Google、 Amazon 。

再來就是軟體即服務,但很不幸的台灣都沒有。而在端的種類其實會變更多,所以硬體機會是變大的,有各式各樣不同的裝置會出現。但這些裝置的出現依靠的是服務,是服務創造裝置,不是裝置創造服務。

台灣的優勢雖然在硬體,但我們卻還沒真正創造新的裝置,受創最重的其實是品牌廠商。因為使用者為了服務,根本不會在意買了什麼硬體,而且隨時可以換硬體。這時候消費者對品牌忠誠度是最低的,只有高品牌跟沒品牌,沒有介於中間的。蘋果是一個高端,要創造第二個高端很難了。 每一個位置台灣都應該要努力,但有可行性較高和較低的部分。

平台的部分都被美國公司掌握了,我不認為以前做不到的地方,未來就做得到,這兩個層面對台灣來說不容易。但創新硬體是台灣的機會,應該運用既有硬體優勢做垂直整合,台灣可以先把硬體想好,搶住這位子,再從上加值創新應用,一下子就跳去做平台會很難。全世界做平台、工具軟體的有幾千幾萬家廠商,以前台灣從來沒有貢獻過,現在忽然要來做個軟體,不太合理。但全世界不管做什麼硬體,零組件都在台灣手裡,在這裡繼續做,還是有機會。

比如說醫療雲的血壓計,既然可以量血壓,也可以量其他東西,甚至把醫療紀錄都丟在上面,創造雲跟端的結合。還有行車紀錄器能不能把錄影內容放在雲上,出事時提供給保險公司,變成一朵保險雲呢?導航機好不容易和車商合作進到車子裡,能不能結合服務出現一朵交通雲呢?這都是硬體和雲端垂直整合可以帶來的機會。

台灣硬體產業要開始思考的是,端如何結合雲?一定要在雲裡頭留下足跡,否則端就沒有價值。個人雲趨勢是今年的觀察重點,現在誰輸誰贏都還不知道。個人雲代表個人所有一切,只是先從儲存開始。未來行事曆算不算個人雲?那要看它聰不聰明,如果它能把所有會議紀錄、視訊檔案都存在一個地方,那就有驚人的威力。 硬體產業不是只固守在硬體,而是用既有產業優勢結合一切。 或許從醫療雲、教育雲開始,政府可以釋出一些資源讓業者實驗。而企業要知道自己一定要面對一個市場,不論是全球或中國。(口述/簡立峰 整理/趙郁竹。 數位時代雜誌2012年05月號 )

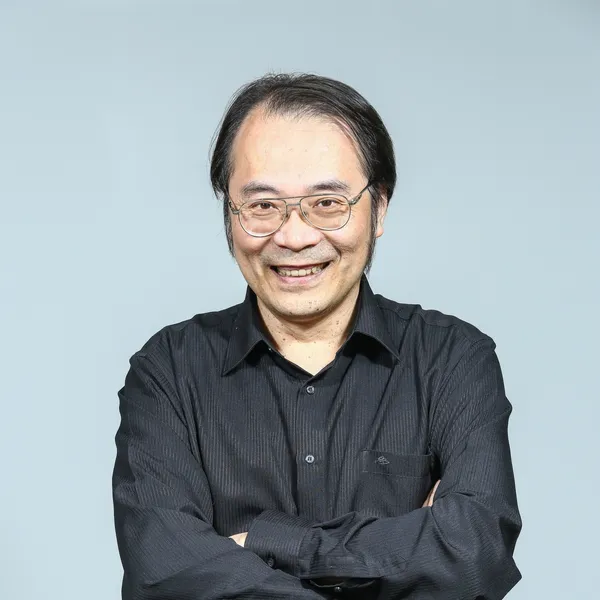

[簡立峰]曾任中央研究院資訊科學研究所副所長,現為Google台灣董事總經理,從研發到市場行銷,對於創新議題有許多深入觀察。