Mike Calcagno(麥克·卡爾卡諾)是Bing for Cortana專案的產品負責人,管理著Cortana後端服務的開發和運營團隊。1999 年,他作為NLP(Natural language processing,自然語言處理)專家加入微軟。2012 年,他領導一支Windows Phone團隊開發了Cortana的第一個版本。

圖說:Bing for Cortana專案的產品負責人Mike Calcagno。

「Cortana來到Android和iOS平臺是一個開始。如果我這件衣服內置了麥克風,也可以和Cortana互動。」訪談中,Mike指著自己的衣服說道。

印有Cortana藍色標識的衣服無意中暗合了Mike對Cortana的願景——「將來,Cortana會變得無處不在」。

雲端Cortana擁抱Android和iOS

12月9日,Cortana正式登陸Android和iOS系統。早在今年5月份,微軟就在官方部落格宣佈這一動作。

Android和iOS上的Cortana所能之事自然不及微軟自家平台上的,而且Cortana在前面兩個平臺上所獲得的許可權也存在差異。

你可以在Windows Phone/Windows 10上透過Cortana打開飛行模式,進行系統級的設置,在Android和iOS上則不能。

Android版本的Cortana可以打開手機上已安裝的app,並且支援「Hey,Cortana」語音喚醒指令,iOS平台上的Cortana卻做不到。

不過,Cortana的定位是個人助理,其主要任務是幫助使用者順利完成一件事情,而不僅僅是做出以上簡單的動作。

如果拋開系統級設置、打開應用程式和語音喚醒指令不談,Cortana在不同平台上帶給用戶的體驗還是相對一致的。Mike告訴記者:

Cortana的設計理念是用戶中心(user-centric)以及雲端驅動(cloud-driven),後端很多運算都是在雲端進行的,用戶端只做羽量級的整合。

這為跨平臺體驗的一致性提供了充分條件。

在三個平臺上,Cortana都可以設置提醒、對資訊進行追蹤,並且能在用戶使用了一段時間後提供建議。

這些功能的大部分運算在雲端完成後,Cortana接著將運算結果在不同作業系統的裝置上顯示出來。所以即便Android有這麼多不同配置、不同系統版本的手機,雲端驅動的Cortana還能保持相對一致的用戶體驗。Mike特意強調道:

微軟CEO Satya Nadella提出了「雲端為先」的發展策略,Cortana正是這一策略的具體實踐。

當然,雲端驅動也有弊端。如果網路狀況不好,Cortana的語音辨識就會很慢,有時甚至用不了。這更像是個階段性問題,畢竟網路是朝著更快速、更穩定的方向發展。

目前,Android和iOS版Cortana剛剛發佈,微軟對使用者資料的統計僅限於下載量。使用者每天使用頻率這項重要的指標還沒有準確的數字。

「我們預計Android和iOS平台上使用者對Cortana的使用頻率不會像在Windows平臺上一樣高。」Mike坦承,「在Windows平台上,Cortana同時還是一個搜索的入口,用戶每天用Cortana來搜索的次數還是挺多的。」而在Android和iOS上,搜索都有其他可替代的選擇。

同時,Mike補充道,現在也不是統計有效資料的好時機。很多使用者都興沖沖地下載來嘗試,資料的「噪音」很多,「得不出任何有效的結論」。

為何要跨平台?

Cortana跨平臺的決策最早可以追溯到Windows 10專案。「微軟在打造Windows 10之初就懷有一個願景——成為裝置生態系統的中心。」Mike表示。

這個裝置生態系統不僅包括微軟自己的Windows平臺,也囊括了行動端佔據統治地位的Android和iOS系統。

未來微軟全線的Windows家族產品都將嵌入Cortana,包括Xbox,且可以定制化,成為微軟大平臺的語音入口。Cortana將會取代 Bing語音搜索,成為微軟唯一的語音助理工具。

Mike應證了這個判斷:「作為Windows 10資訊連接核心的Cortana,擔當起了進軍其他平台的重任。」

(Windows 10上的Cortana)

事實上,來到Android和iOS平台之後,Cortana還計畫向穿戴式裝置和物聯網進軍。Mike特別提到:

有意思的是,COA(Cortana on Anroid)專案的開發團隊最早自稱為the Cortana Everywhere Team。

目前,Cortana的研發和運營團隊已經遍佈好幾個國家,包括美國、中國、印度、以色列等。「美國、印度、以色列的團隊主要負責後端和雲端服務的開發,中國團隊則幫助打造用戶端,讓 Cortana在中國落地。」

「需要特別指出的是,Windows有一支團隊專門負責將Cortana 集成到Windows 10中。」Mike說,「iOS平臺上的一些集成工作也是這支團隊完成的。」

如何變得無處不在?

「Cortana變得無處不在並不意味著,讓它運行在每一個可上網的智慧裝置上。」Mike解釋道。

Mike基於計算能力把裝置分成兩種,一種是有足夠計算能力的智慧終端機(Smart Device),可以運行Cortana的用戶端堆疊(Client Stack)。據 Mike透露,目前性能足夠運行Cortana 的最小裝置是智慧手錶/手環。

在微軟自己的Microsoft Band上,Cortana可以識別語音以及呈現文字資訊,但由於沒有揚聲器不能講話。

(在Microsoft Band上使用Cortana。)

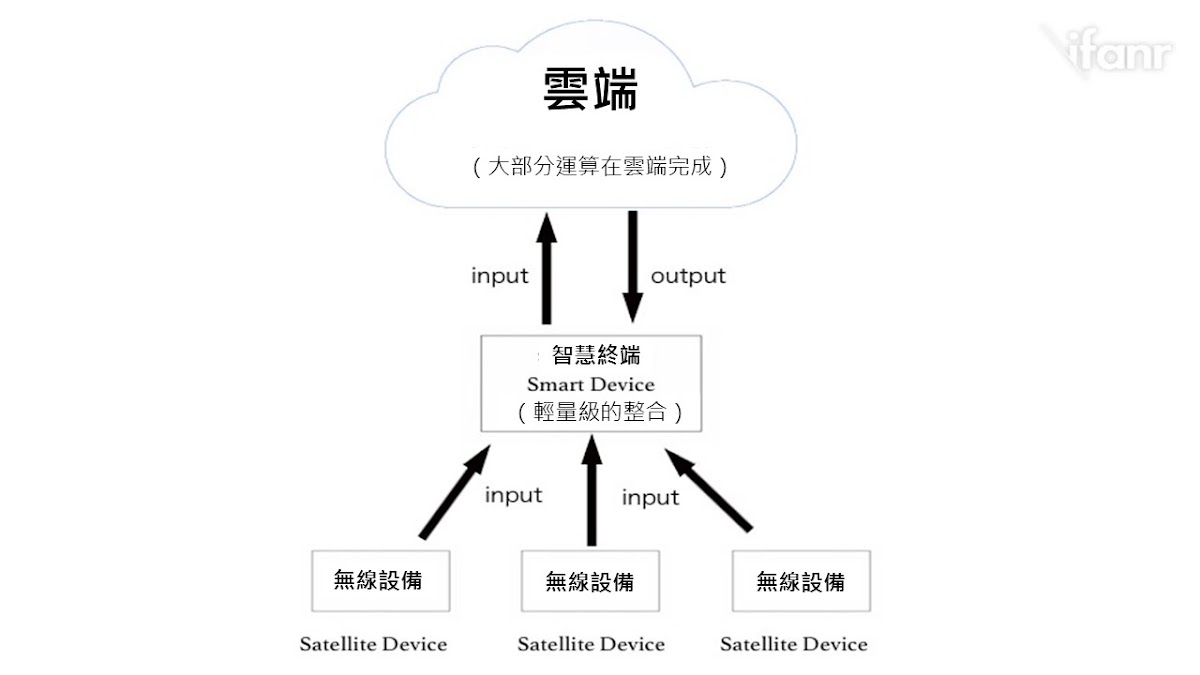

另一種只有很弱的運算能力或者基本沒有,稱之為無線裝置(Satellite Device)。它們通常只是提供特定感測器的資料給 Cortana,相當於輸入裝置。整個資料傳輸和運算的流程如下圖所示:

(Cortana Everywhere的技術實現方式。)

Mike最後還暢想了一番:

我理想的Cortana體驗是,一件衣服裡內置了麥克風,它可以聽到我說話,接著將資訊傳達給我口袋裡的手機,然後手機和雲端進行通訊。

整個過程使用者都不需要從口袋裡掏出手機,佩戴耳機就可以聽到 Cortana的回復。

本文授權轉載自:愛范兒