人工智慧有可能取代藝術家的工作嗎?或許可以從另一種樂觀角度看待:照相術的發明,使傳統的寫實畫家失業了,卻將各種非寫實的藝術風格帶給了世界。

人工智慧開始創作了。但當我們深一層檢視人類對「美」的感受機制,或許可以一窺人工智慧在藝術創作上的優勢與局限。

某方面來說,美學來自對現實一定程度的偏移與再現,但又維持著和既有秩序的連結。舉例而言,「巟磯醭N㙍䍱邐䬷」這句子出自一個隨機中文碼產生器,而「午餐來吃拉麵吧!」則是一個簡單的祈使句。不管前者後者,人們都很難從他們身上發現美感。

不過,像這句:「異邦晚來的搗衣緊追著我的身影*」則似乎有點不同了──它維持常見的語式,卻出乎讀者意料將「異邦」、「搗衣」和「緊追」並置,表達急切的心理張力,也打開了基於現實場景的想像空間。

視覺藝術的例子也是如此,一個完全亂數生成的點陣圖檔,和我們拿手機拍攝的辦公室天花板,都較難被稱為藝術作品,而Google人工智慧以一張日常照片,混和蒙太奇拼貼風格,加上部分亂數演算法產製的畫作,卻賣了8千美元。藉由龐大的美學風格資料庫(如文學經典)、人類日常感知的基模(從日常瑣碎談話和照片取得),人工智慧對藝術形式突破的要求和拿捏上,似乎占據某種優勢。

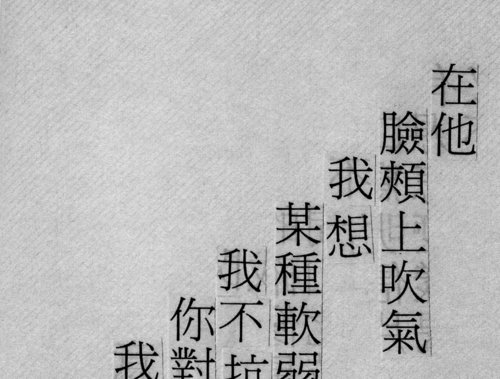

台灣現代詩人夏宇也曾有過類似實驗。她的詩集《摩擦.無以名狀》,就是將前一本作品集《腹語術》的句子剪碎,重新拼湊,而生成新的意義。若我們將她的文本《腹語術》視為資料庫,將剪碎拼貼的行為視為隨機演算法,再將她拼貼字句時的斟酌,視為類神經學習網路,這整個過程,便會十分接近人工智慧的創作行為。

圖說:夏宇詩集《摩擦.無以名狀》

雖然在形式與風格上,人工智慧可能帶來意想不到的突破,但在一些更深層的人類經驗上,卻有著絕對的障礙:真正的藝術創作有賴形式與生命經驗的整合,而後者,往往連我們自身都難以捉摸。

例如,人工智慧在是否可能提出日本小說家太宰治「身而為人,我很抱歉」此等對這美好人世的荒謬傾訴?梵谷畫作《吃馬鈴薯的農人》裡沉澱的憂鬱色調,是來自筆觸、顏色對比、人體解剖學的整合,而暗部的綠與褐,其實正是十九世紀末荷蘭鄉間田土的顏色……這些作品背後的文化有機構成,也不是人工智慧能夠模仿與理解的。

就如《星新一賞》的例子所揭示:目前的人工智慧可以操作命題作文,卻很難合成出創作源頭的生命經驗,和支持這些經驗的幽微情感。但也因此,人工智慧藝術或許能加速人類藝術史進程──就像照相術取代十九世紀人像畫家,它將開始迅速淘汰一批不具原創性的作品,並驅策創作者思考下一階段藝術形式的表現可能。而真正的創作者永遠是超越的,他們能看見並指出尚不存在之物,並給予命名。

這些事物,並不存在Google全球伺服器任一個位元組內。它存在於一個尚未到來的世界。

這些人工智慧關鍵詞正在改變我們的未來

圖靈測試

由「電腦之父」圖靈(Alan Mathison Turing)提出,用來判斷機器是否能夠「思考」的測驗。讓一個人(C)詢問兩個他不能看見的兩個對象(分別為正常思維的人B、以及機器A)任意一串問題。經過數次詢問後,若C仍然無法判定、分辨A與B的不同,則機器A通過圖靈測試。首次通過圖靈測試的電腦出現在2014年雷丁大學,此電腦在圖靈測試中,被測試者判定為一個13歲男孩。

類神經網路

受生物的神經網絡功能運作啟發,類神經網絡(ANN)是一種模仿生物腦部的數學模型和運算結構。藉由大量的人工神經元聯結進行計算。類神經網絡能在外界信息的基礎上改變內部結構,利用統計學(而非計算機基礎的邏輯演算)的方法,來獲得簡單的推理與決斷能力。

AI專家系統

專家系統是結合了知識庫與推理機的人工智慧系統,能夠模擬由各領域專家才能解決的複雜問題,包括軍事模擬、醫療、教學等,可說是近代由人工智慧開始取代人類勞動的開端。

(資料來源:MBA智庫.維基百科)

延伸閱讀:電腦可以演算未來 但能判斷情感的重要性嗎?

當AI開始有了感性 創作DNA,藝術演算法的創作與 勝利,會是永恆嗎?

本文出自:@@BOOKID:126838@@

代表圖來自:《A.I.人工智慧》劇照