麥可.舒爾(Michael Schur)

美國電視劇製片及編劇,曾製作參與過《辦公室》(The Office)、《不才專家》(Master of None)、《歸來記》(The Comeback)等,並創作NBC情境喜劇《良善之地》(The Good Place)、《荒唐分局》(Brooklyn Nine-Nine)。

我可以無緣無故揍我朋友的臉嗎?

當然不行。你是這樣想的嗎?很好,目前你做得很好。

如果我找一千個人,問他們可不可以無緣無故揍朋友的臉,我敢說所有人都會說不行( 如果是在網路上調查,可能會有七成的人覺得可以。網路眞的很可怕 )。他是我們的朋友,又沒有做錯事,所以我們不應該揍他們的臉。但奇怪的是,你有沒有想過為什麼「不可以」揍他們的臉呢?雖然答案可能很明顯,但我們在回答的時候還是可能支吾其詞:

「因為……這樣不好啊!」

就算只能講出這個簡單的理由,某種程度上也挺令人欣慰,因為這代表我們有意識到這個行為背後有些道德因素,而我們認為這個行為……「不好」。但如果眞的要讓自己變成更好的人,我們需要一個比「因為這樣不好」更踏實的理由,來說服我們不該揍朋友的臉。如果可以從實際道德理論的角度,一探「為什麼」這個行為不好,我們日後面對比「我可以無緣無故揍我朋友的臉嗎?」更複雜的情況時,就能做出更合理的決定,而人生中幾乎所有情況都比揍朋友這個問題更複雜。

好人?壞人?怎麼分辨?

我們可以先從一個很簡單的角度切入:「好」人通常不會無緣無故揍人,但「壞」人就會,然後我們都想當好人。下一步就是要將「好人」定義得更淸楚,而這件事情比想像中困難。《良善之地》(The Good Place)這部劇的想法,就是一個一輩子都很自私自利、冷酷無情的「壞」女人,因為一個小意外在死後進入了天堂,並且發現自己永遠都能活在這個美妙的世界,身邊都是非常好的人,例如畢生奉獻於移除地雷、對抗貧困的人;但這個女人一輩子都在亂丟垃圾、說謊成性、甚至透過恐嚇長者來向他們販賣假藥。她上了天堂以後,因為很害怕自己的醜事被發現,她決定試著當一個「好」人,讓自己在天堂待得順理成章。

我覺得這個想法很有趣,但我很快就發現,我完全不知道「好」或「壞」是什麼意思。我當然可以指出哪些行為是「好」或「壞」:

分享是「好」的

謀殺是「壞」的

幫助朋友是「好」的

無緣無故揍朋友的臉是「壞」的

但是這些行為代表什麼?是否有任何一個一體適用的理論,可以解釋何謂「好」人或「壞」人呢?我在追尋這個理論的過程中感到相當迷惘,所以後來接觸到了道德哲學,所以後來製作了電視劇,所以後來又寫了一本書,書裡花了二十二頁來解釋為什麼不該隨便把你的好朋友擊倒在地。

哲學家會用很多不同的方法來描述「好與壞」,而我們在本書中會解釋其中許多方法。有些確實會透過行動來解釋好與壞的概念,這種方法的提倡者認為,好的行為會有某些特定原則,讓大家可以學習並仿效;也有人認為好的行為能帶來最多的愉悅,並造成最少的痛苦。甚至還有哲學家指出,良善的根本就是盡可能自私,凡事都只想到自己(她眞的是這樣說的)。但是我們即將討論的第一種理論(三巨頭中歷史最悠久的一個,稱為「德性倫理學」),卻用一個讓我一開始不知所措的方式回答以下這個問題:一個人為什麼會變好或變壞?

德性倫理學家認為,好人都具備某些特質(或所謂「美德」),這些特質都是經過長時間的養成和修正,讓他們不只擁有這些特質,還擁有得恰到好處,不多也不少。看起來很容易理解對吧?

但是……我們很快就會遇到上百個問題:什麼特質?怎麼具備這些特質?怎麼知道自己是否具備這些特質?哲學就是這樣:你問一個問題的時候,就必須退一步問其他五十個問題,你才會知道自己問的問題是否正確,也才知道自己為什麼一開始會問這個問題;接著你會必須為了那五十個問題,再問更多的問題,所以要不斷往後退、越問越廣,追尋的問題也會越來越基本。搞到最後,就出現了一個德國法西斯主義者,試著回答「事物」為什麼會出現在世界上。

我們也會想,眞的有一個特定的方法來定義什麼是「好」人嗎?畢竟菲利浦.普曼(Philip Pullman)曾經寫道:「人類太複雜,無法用簡單的標籤來定義。」我們每個人都很不一樣,其中有先天和後天的因素,例如與生俱來的複雜人格特質、師長和朋友對我們的影響、從莎士比亞( 「愛所有人、信任一些人、不負任何人」 )和(或)電影《玩命關頭》學到的人生道理( 「引擎蓋下的配置不重要,重要的是誰在開車」,以及「我會把你的牙齒打入你喉嚨的深處,你得從屁眼把牙刷伸進去才能刷到牙。」諸如此類 )。

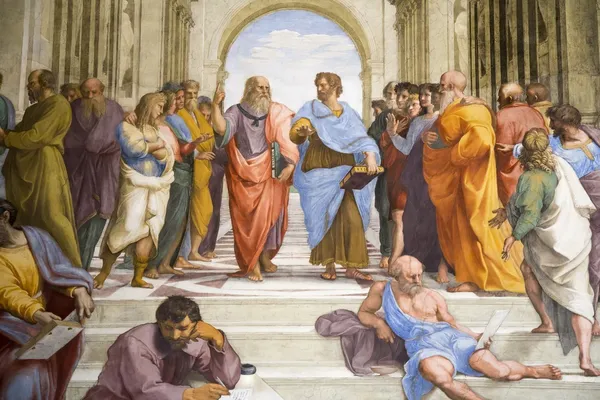

眞的可能有一組我們都必須具備、甚至具備得恰到好處的特質嗎?這組特質眞的會讓我們所有人變「好」嗎?要回答這個問題,就要先忘掉我們學過的東西。我們要把自己重開機、拆解、重建,才能更理解自己到底在做什麼、以及為什麼要做這些事。要做到這點,現在讓我們來談談亞里斯多德。

「 一條漂滿黃金的河流」

亞里斯多德從西元前384年活到西元前322年,把世界上最重要的事情都記錄下來。如果你想要對你自己和你微不足道的成就感到更自卑,就去維基百科查查亞里斯多德。

根據估計,亞里斯多德流傳至今的文字只剩不到三分之一,但內容還是包山包海,包括倫理學、政治、生物、物理、數學、動物學、氣象、靈魂、記憶、睡眠、作夢、演說、邏輯、形而上學、政治、音樂、劇場、心理學、烹飪、經濟、羽球、語言學、政治、還有美學。他寫過的主題太多了,我塞了三個「政治」在裡面,你都沒發現;而且我說他寫「羽球」,你還理所當然到眼睛都不眨一下!當時怎麼可能會有羽球啦!(我也不認為他寫過烹飪的主題,但如果你告訴我他曾經在莎草紙的捲軸上寫了4,000字的起司雞肉食譜,我說不定也就信了。)

亞里斯多德對西方歷史的影響非常深遠。西賽羅甚至把亞里斯多德的文章譬喩為「一條漂滿黃金的河流」。一個政治人物和演說家會用這種方法來描述你的寫作,實在也是相當特別。(西賽羅,等等,這樣就沒水喝了啦!)

不過在本書中,我們只會討論亞里斯多德對於倫理學的見解。他在這方面最重要的著作稱為《尼各馬可倫理學》(Nicomachean Ethics),而這個名稱致敬的對象不是他的父親尼各馬可,就是他的兒子尼各馬可,當然也可能是另一個他更喜歡,剛好也叫尼各馬可的人。

亞里斯多德的目的不是討論好人會「做什麼」,而是討論一個人在變成好人的過程中,會經過幾個步驟。亞里斯多德必須定義以下幾件事: 一、好人要有什麼特質;二、這些特質要多少才夠;三、是否每個人都可能具備這些特質;四、如何具備這些特質;以及五、我們具備這些特質後,看起來(或感覺起來)會是如何。 這可是條漫漫長路,而且光是看完他的論述就需要一些耐心和時間。我們接下來會接觸到一些思想家,他們的理論都可以用幾個句子表達淸楚;亞里斯多德對倫理學的論述則更像區間列車,有很多停靠站,但搭乘起來非常享受!

我們什麼時候可以抵達「好人」站?

從上個段落最後一個問題開始討論,可能看起來很奇怪,但亞里斯多德就是這樣做的。

他首先定義了我們的終極目標(活著的根本目的、人生追求的事物),就像一個年輕游泳選手將「奧運金牌」定義為「最成功」的目標。亞里斯多德認為,這個終極目標就是「快樂」,是所有人類的目的( telos,是希臘哲學中非常重要的概念。它的形容詞型態是目的論的(teleological), 使用這個字會讓你聽起來很厲害,所以我建議常常使用。你在跟別人討論哲學時,只要聽到不懂的地方,你就說:「難道我們不該從目的論的角度來思考嗎?」此時對方一定會認同地點頭說道:「嗯,對,有道理。」 ) 或目標。

我認為他這個論述相當穩固。我們做事情也會有其他原因,例如我們為了賺錢工作、或為了變強壯而運動;我們也會想得到其他好東西,例如健康、榮譽、友情,因為這些東西讓我們快樂。但是,快樂是我們「想要的東西」中的領頭羊,它沒有其他目的,因為它本身就是目的,我們都是因為想要快樂而快樂。

在希臘文中, 亞里斯多德其實會用一個曖昧不明的字, 叫做「eudaimonia」。這個字有時候翻譯成「快樂」,有時候翻譯成「茁壯」。我比較喜歡「茁壯」 這個翻譯(我在對話中很少使用eudaimonia 這個字,主要是因為我不太會唸這個字。我一直都搞不淸楚這個字的重音在哪裡,而每次說出來的時候,例如剛剛和托德開視訊會議時就有說,我都含糊帶過去,或是假裝咳嗽讓他聽不出來我唸錯了 ),因為聽起來比「快樂」還厲害。

我們現在討論的是人類的終極目標,而一個茁壯的人聽起來比快樂的人更完整、更厲害。我常常感到快樂,但我從未眞正覺得自己茁壯。舉例來說,邊看籃球邊吃花生奶油餅乾,就是我最快樂的時候。但這時候的我茁壯嗎?我是否達到最高的成就?這就是我的最大潛能嗎?(對於這些問題,我的內心一直想回答「是」。但如果眞是如此,我好像有點悲哀,所以我要暫時先略過這些問題。)

亞里斯多德想看到的就是這種內心的掙扎(亞里斯多德其實列出了十幾個, 但畢竟距今已經大約2,400年,我覺得在討論現代世界的德性倫理學時,我們不妨自己加上一點東西。太認眞看待古代的論述,你不覺得有點蠢嗎?),而他解決的辦法就是將快樂與享樂(與享樂主義hedonism 相關的狀況)分開,因為我們都有大腦,也都有論述的能力。換句話說, 亞里斯多德所謂的快樂,必須包括理性思考和個人美德的成分 ,而不會只是(隨便舉個例子)看NBA 冠軍賽時配著一桶花生奶油餅乾。

如果你還是認為「茁壯」這個概念有點難理解,可以這樣想:有些很愛跑步的人會談到一個概念,叫做「跑者高潮」(runner’s high)。根據他們的說法,這是在長跑後期達到的愉悅階段,此時突然完全不感覺疲勞,也不覺得自己很用力,因為這時候的自己已經「昇華」,成為了超越人類的跑步之神,並因為跑步帶來的純粹喜悅,猶如飄浮在跑道上。

針對這件事情我有兩個回應:首先,這些人都是無恥的騙子,因為透過跑步根本不可能達到更高層級的享受,因為跑步不可能會讓我們得到任何享受,因為跑步本身一點樂趣都沒有。跑步很糟糕,除了被熊追殺的時候,任何人都不應該跑步。第二,在我看來, 亞里斯多德所謂的「茁壯」,就是我們身為人類整體性中的「跑者高潮」,是一種完整的感覺,在我們掌握身而為人的一切面向後,所得到的感受。

因此,對亞里斯多德來說,人生最重要的目標就是茁壯,就像長笛存在的目的就是產生美妙的音樂、刀子存在的目的就是精準地切東西。聽起來不錯吧?#活出最好的自己?完全用演的?亞里斯多德眞的很會推銷,他的這句標語讓我們都充滿希望:理論上,我們都能達到這種超越人類的境界。但是亞里斯多德隨即話鋒一轉: 如果我們要茁壯,就必須擁有美德,而且要很多,數量和比例也都要準確。

本文授權轉載自《編劇,我想當個好人》,Michael Schur著,堡壘文化出版

責任編輯:蘇柔瑋