Google 宣布於旗下的 Kaggle 平台,推出免費的「5 天 AI Agents 密集課」(5-Day AI Agents Intensive Course with Google)線上課程,將於 11 月 10 日至 11 月 14 日舉行,由 Google 的機器學習研究員與工程師親自授課,幫助開發者掌握建構與部署 AI Agents。

《經理人》為讀者整理課程重點、適合對象、註冊方式與常見問題。

課程核心:從入門到實踐,打造能解決問題的 AI Agents

這堂課程不僅僅是傳授理論,更是為了幫助開發者將 AI Agents 從概念原型,推向實際能夠解決問題的「應用系統」。學習重點將圍繞 AI Agents 的 5 大核心組成要素,包括運作的基礎「模型」、能賦予行動能力的「工具」、協調工作的「排程」、處理複雜任務的「記憶體」管理,以及確保品質的「評估」機制。

課程適合所有對 AI Agents 有興趣的學習者,無論是剛入門的初學者,或是希望精進技能的專家。但官方指出若具備 Python 程式設計能力、基礎 AI 概念如 LLMs 以及 Google AI Studio 的使用經驗,將能獲得最佳的學習效果。

上課方式:不只單向聽課,還包含實作專案

為了跳脫單向授課的框架,這門課程特別強調多元的學習模式與實作精神。學員每天都會收到豐富的學習資源,包含專業的講義、一份由 NotebookLM 生成的伴讀 Podcast,以及可以動手實作的程式碼實驗室(Codelab)。

除了自主學習,課程也著重即時互動,課程的作者與講者將在 Kaggle 的 YouTube 頻道進行每日直播講座與問答環節;學員同時也能在 Kaggle 的 Discord 專屬頻道上,與全球的學習者及 Google 專家深入交流。

課程最後會推出選擇性參與的「Capstone 實作專案」,讓學員有機會應用所學,打造一個屬於自己的 AI Agent。所有參與專案的學員都能在 Kaggle 個人檔案上獲得一枚徽章,而最終評選出的前 10 名優勝者,更能得到獨家紀念品,並被 Google 與 Kaggle 的官方社群媒體專題報導,獲得全球性的肯定。

Google AI Agents 5 天課程大綱速覽

Day 1: AI Agents 介紹與架構基礎(Introduction to Agents & Agentic Architectures)

Day 2: Agents 工具使用與互通性(Agent Tools & Interoperability)

Day 3: 對話工程與記憶體管理(Context Engineering: Sessions, Memory Management)

Day 4: Agents 的品質監控、日誌與評估(Agent Quality: Observability, Logging, Tracing, Evaluation, Metrics)

Day 5: 從原型到生產部署的最佳實踐(Prototype to Production)

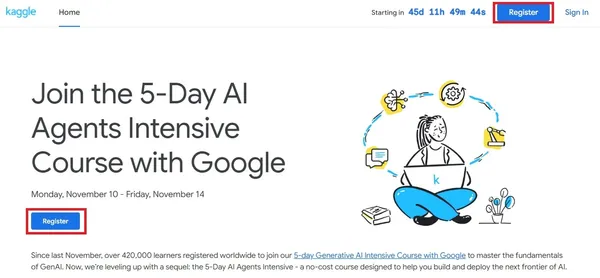

Google AI Agents 5 天密集課如何註冊?步驟一次看

1.進入 「Google 5 天 AI Agents 密集課程」首頁,點擊「註冊(Register)」。

2.註冊方式可以選擇「使用 Google 帳號」,或是「使用其他 email 信箱註冊」。

3.確認 email,並填寫簡單問答。

4.註冊成功後,可將課程時間加入行事曆。

AI Agents 5 天密集課 QA 一次看

Q1:課程什麼時候開始?

2025 年 11 月 10 日(一)至 11 月 14 日(五)。

Q2:課程需要付費嗎?

完全免費。您只需要一個 Kaggle 帳號和一個相容的 Google AI Studio 帳號即可。

Q3:需要花多少時間?

每日作業約需 1-2 小時,每日的直播講座約 45-60 分鐘。

Q4:如果錯過直播怎麼辦?

別擔心,直播會被錄製下來,註冊者之後可以隨時觀看。

Q5:Capstone 專案的提交時間?

專案內容將於 11 月 14 日公布,提交截止日期為 2025 年 11 月 30 日。

本文授權轉載自經理人月刊,作者為支琬清