物聯網30個關鍵字

- 1兆美元

- 2017年

- 6.58個

- 少量多樣

- RFID

- Sensors

- ZigBee

- 霧運算

- IPv6

- 智慧家庭

- 智慧城市

- 智慧汽車

- 物聯網金融

- Tony Fadell

- Maker

- 小米

- Tesla

- 奇異

- 聯發科

- 物聯智慧

- 羊毛出在狗身上,豬來買單

- 資料銀行

- 零成本社會

- 無物不商

- 開放硬體

- 資料新政

- 圓形監獄

- IP Camera

- 有感服務

1995年,比爾蓋茲在《未來之路》一書中,展開他的智慧家居狂想,成為物聯網概念的濫觴。1998年,美國麻省理工學院Auto-ID中心主任愛斯頓(Kevin Ashton)提出物聯網(Internet of Things,簡稱IoT)一詞,全球化的網路基礎建設,透過資料擷取以及通訊能力,連結實體物件與虛擬數據,進行各類控制、偵測、識別及服務,從此這詞廣泛流傳。

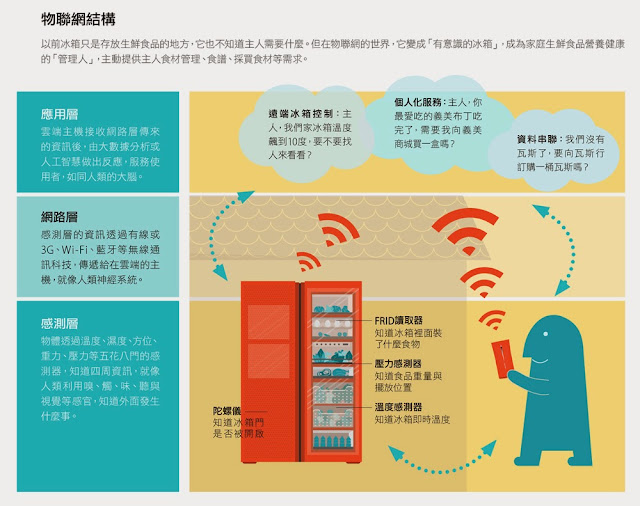

在物聯網時代,手機、冰箱、桌子、咖啡機、體重計等物體變得「有意識」且善解人意。我們以智慧冰箱為例,冰箱壞掉時會自動發出維修訊息,「主人我們家冰箱溫度飆到10度,要不要找人來看看?」更厲害一點的,冰箱還會和瓦斯等資料庫串聯,跟你說:「我們沒有瓦斯了,向瓦斯行訂購一桶瓦斯嗎?」物聯網不僅讓我們的生活更「方便」,也帶來更多的「安全」。例如英特爾在物聯網論壇曾展示輸油管檢測系統,漏油時感測器會發出訊號,可以避免高雄氣爆事件重演。中興保全在嘉義某國小裝置地震警報電梯,讓學生不因地震被關在電梯裡。

物聯網概念於1998年出現,但技術價格昂貴,因此「只聞樓梯響,不見人下來」,直到2007年,iPhone出現才為物聯網拉開序幕。「物聯網起飛最重要的因素就是智慧型手機,我們使用手機控制智慧車、智慧家庭與智慧手環,手機是物聯網裝置的操控中樞。」友訊董事長高鶴軒說。除了智慧型手機,10年內各類感測器價格從1.3美元滑落到0.6美元,RFID標籤(無線射頻識別技術)的價格也下滑到0.1美元。全球家庭Wi-Fi通訊協定覆蓋率已達25%,更省電的ZigBee進入一般家庭。

1兆美元的新市場

根據BI Intelligence估計,到2017年連網裝置出貨量將超越智慧型手機,連網裝置正在急起直追。而Harbor Research也調查,2020年將有100億個以上的連網物體,潛藏商機超過1兆美元。

網際網路的力量已經顛覆零售、教育、金融、旅遊與交通等各個行業,在物聯網時代又重新定義產業疆界。其中,智慧家庭領域進入門檻較低,競爭最白熱化,網路公司、電信公司與新創團隊紛紛切入家電產業。智慧運輸領域則是成長最快的,Tesla等智慧車顛覆汽車產業。物聯網甚至顛覆金融產業。舉例來說,AllState保險公司利用汽車感測器蒐集駕駛人資料,分析駕駛行為、駕車風險高低,制定不同的保費,駕駛習慣良好的人保費較低。

科技巨頭大亂鬥

在這股顛覆的力量中,科技巨頭們也沒缺席,Google與蘋果布局重疊度最高、戰況最激烈,在智慧車、智慧家庭、健康醫療等領域競爭客戶。Google在智慧家庭方面進展最快,今年以32億美元買下Nest Labs新創團隊,販售硬體,跨進「能源」領域。Nest Labs主要產品溫控器,可記錄家庭能源消耗量。

「Nest不僅在30億美元的全球溫控器市場經營業務,更會協助6兆美元的能源部門。」《哈佛商業評論》分析。

同時科技巨頭奇異(General Electric)也虎視眈眈,除了布局內燃機、引擎與風力發電等工業物聯網外,也投資群募平台Quirky,進軍智慧家庭。奇異也有能源部門,可提供家庭節能服務,Google與奇異將在物聯網時代碰頭。

「我們期待與Google競爭,雖然Google不生產內燃機、發動機與風力發電設備,但Google這種公司的創新能力是我們非常尊重的。」奇異副總裁約翰.賴斯(John Rice)接受媒體採訪時說。

「我希望有一天你掏出小米手機,家裡的智能設備都能連在一起,一切都在掌握之中。」小米創辦人雷軍接受《富比士》(Forbes)雜誌專訪時強調。

在中國,騰訊、阿里巴巴與百度以「開放硬體」策略布局物聯網,但是巨頭們最害怕的不是彼此而是小米。智慧型手機是智慧家庭、智慧車、健康醫療的重要操控中心,小米不但是中國智慧型手機霸主,今年第三季出貨量還躍居全球第三位,但是巨頭們的手機卻不暢銷。

台灣物聯網時代的科技巨頭,則是全球第三大晶片設計商聯發科與全球第一大晶元製造商台積電。Gartner就估計,2018年半導體產業營收為3,840億美元(約11兆9,200億元台幣),物聯網占了其中240億美元,而2013年台灣半導體產業產值則為1兆7,938億元台幣。聯發科設計LinkLt平台進攻物聯網,而晶元製造商台積電也和富士通、瑞昱、安謀(ARM)等8家半導體大廠合作,打造超低耗電技術平台。

除了大企業,新公司也扮演重要角色。Gartner大膽預測,至2017年,50%的物聯網解決方案將源自創業3年以內的新創公司。Gartner旗下的Maverick研究機構則認為,有創意的創客(Maker)和新創公司才是真正形塑物聯網樣貌的人,新創公司善於以低成本的電子產品、3D列印工具以及開放硬體,創造物聯網裝置。

圍繞著資料的新商業模式

物聯網時代的新商業模式是圍繞著資料轉,其中,「資料販售與交換」也就是俗稱的「羊毛出在狗身上,豬來買單」模式,台廠最需要警惕。例如Nest Labs與電力公司Electric Ireland達成協議,只要民眾和該電廠簽署兩年合約,就可以獲得免費的Nest溫控器,讓原本售價為250美元的溫控器變成0元。本來由民眾買單的Nest溫控器硬體改由電力公司買單,而電力公司則享有Nest使用者的用電大數據,Nest溫控器的價值從硬體轉移到資料上。

第二種商業模式則是產品即服務模式,透過軟體升級和大數據,提供更好的售後服務。例如奇異公司在波音787飛機的GEnX引擎中裝設感測器,記錄每次飛行數據,藉此提前一個月預知飛機引擎需要維修,準確率高達70%,減少飛機突然故障的問題。

智慧車商Tesla則透過OTA(on-the-air)線上軟體升級,直接修復有問題的汽車,車主不需用跑維修廠。這兩個案例都是利用軟體與大數據分析提供服務,值得台廠學習。

「資料能載舟亦能覆舟」,物聯網帶給我們更便利的生活,但麻煩可能也不小。雖然物聯網的成長可期,但仍有許多安全問題待解決。最近物聯網被駭客攻擊,送出7萬5千封垃圾信,便顯示出物聯網的安全性漏洞。

方便,但卻可能侵犯我們隱私的交換,你願意嗎?

我們就像住在社會學家傅柯(Michel Foucault)所延伸的圓形監獄(Panopticon)概念,一天洗幾次澡?每天上幾次大號?坐在沙發前面摳腳挖鼻孔?一舉一動都被各式儀器記錄下來,存放在資料銀行,然後被打包成商品販售。因此麻省理工學院(MIT)教授潘特蘭(Alex Sandy Pentland)提出「資料新政」(New Deal on Data)概念,重新檢視資料所有權與資料應用的問題。

除了資料問題,現行物聯網最大的瓶頸其實是「物不聯網」。物聯網才剛起飛,因此各大廠採用不同作業系統、資料格式與通訊標準,還沒有統一。

因此你家的智慧家電彼此若是不同廠牌,可能無法溝通。這也難怪,Nest Labs創辦人法戴爾(Tony Fadell)認為物聯網根本就是一個偽趨勢,「物聯網就是行業裡硬造出來的一個名詞,搪塞大眾罷了,根本就沒個定義。」他強調,對消費者而言,他們只買有特定目的的產品或應用,而不是一件物品,「不要專注於硬體,應專注於你正在解決的問題!」

物聯網可能創造一個如張忠謀口中的美麗新世界,但也可能成為哲學家傅柯所擔心被監控的圓形監獄,一念之差將失之千里。掌握物聯網關鍵核心概念,在這場正在加速的革命之中,我們才能找到真正立足之處。

物聯網時代最重要的3個商業模式

1.資料販售與交換(羊毛出在狗身上,豬來買單)

特徵:資料為王:硬體定價很低,甚至0元,廠商販售或交換使用者的資料盈利

知名案例:Nest

備註:硬體價值壓縮,台廠需警惕

2.產品即服務

特徵:有感服務:廠商售出硬體產品後,利用大數據分析、軟體升級、直接提供人力、售後服務盈利

知名案例:Tesla、奇異、中興保全MyVITA、Dropcam

備註:透過軟體升級,提供給使用者更好的服務,台廠應學習

3.產品共享

特徵:共有共享:廠商擁有硬體產品,使用者依硬體使用量付費

知名案例:YouBike、Zipcar

備註:產品共享趨勢,台廠需注意