「所有最具知名度和最讓人愛不釋手的事物,都是從小處著手開始的。」— Joel Gascoigne

來自Buffer的執行長Joel在不久前寫了篇文章專門描述新項目要從小處做起的重要性。文章中他提出了很重要的一點,人們在為別人的新產品讚歎不已的同時,卻往往會忽視掉別人把產品做到這一步所經歷的漫長艱辛的歷程。

「人們很難理解一個產品或者品牌能獲得今天的成就,其所經歷的演變過程所做出的貢獻以及該經歷所起到的至關重要的作用」

Joel繼續提到,從一個小項目做起更容易獲得成功。從小處著手,然後不斷的壯大。

「別(在一開始就)去考慮建立什麼新創公司,那都是不成熟的捷徑。只要去打造那些看上去很有趣的東西就行了。」— Paul Graham

為了讓大家進一步了解,當今世上舉足輕重的這些互聯網企業,在當初起步的時候,所做的事情是如何的細小,我覺得我們往回看看過往的歷史將會是一個很有趣的事情。

一個公司產品的設計,雖然不能讓我們窺探公司背後所發生的事情的全貌,但去看看它們過往的設計依然不失為一個窺視它們的發展過程的方式。另外,這些公司的創辦人對於他們為什麼當初都是從小處著手,以及為何最終獲得了今天的成功,都提出了非常有用的建議。

下面我們就們就開始看看這些巨頭,是如何從一開始的微不足道蛻變到今天的舉足輕重的吧。

Facebook —「做個長遠的產品」

「我要做的就是一個長遠的產品。所有其他的事情都只會分散我的注意力」 — Mark Zuckerberg

Zuckerberg的願景很大:讓世界透過社交更緊密的聯繫在一起。但在最開始的時候他的目標只是為了將大學生連接起來而已,而到了今天卻已經發展成為世上最大的、最流行的社交網絡之一了。且因為Zuckerberg所承諾的對該公司的不斷建設,Facebook今天還在不斷的發展壯大。

「我知道這話說出來讓人感覺很老套,但是我確實很熱衷於改善人們的生活,特別是社交方面的... 讓整個世界變得更開放並非一朝一夕可以做成的,這需要10到15年的努力。」

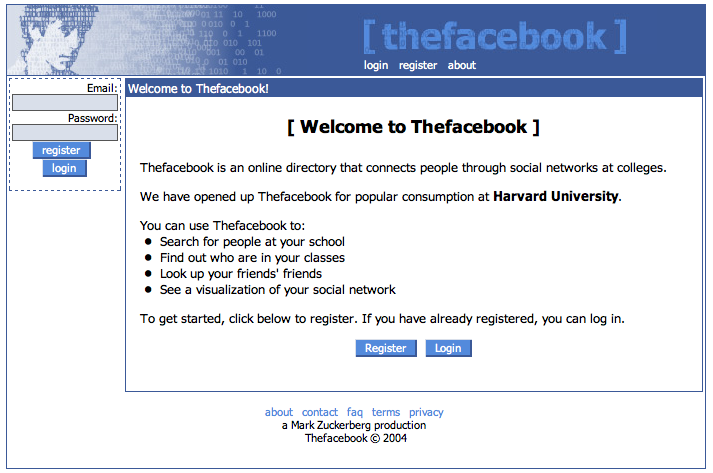

2004年剛成立時的Facebook

比起剛開始的時候,今天的Facebook已經變得更龐大和更複雜,但是Zuckerberg 依然保持著它當時承諾的願景;

「Facebook裡面的很多原則都涉及到,如果人們能夠觸及到更多的信息,聯繫更緊密,世界就將會變得更美好;人們就會有更多的互相理解,更多的同理心。這就是我自己的指導方針。在我碰到困難的時候,我有時真的想放棄了,但正是這個核心方針又讓把我拉了回來。」

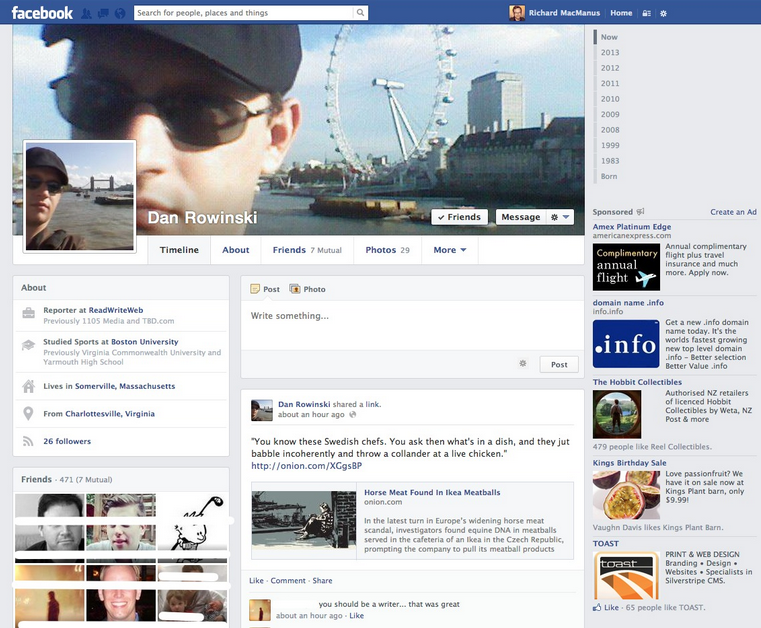

2013年的Facebook

Google —「把一件事做好」

「當年Sergey和我創立Google的時候,我們希望,但是並沒有預期,Google會達到現在的規模和影響力。我們強烈且持久的興趣就是客觀上讓人們能夠更有效的找到想要的訊息」 — Larry Page

1998年的Google:

Google的設計多年來一直保持著簡潔的界面,即使這個公司已經擴展和增加地圖,YouTube,Gmail以及Drive等更多的產品和服務。當你打開Google.com的時候,我們會看到Google依然是一如既往的關注著這最根本的一點:訊息搜尋。

「當您使用Google的時候,我們會以最快的方式滿足您的要求。」 — Larry Page

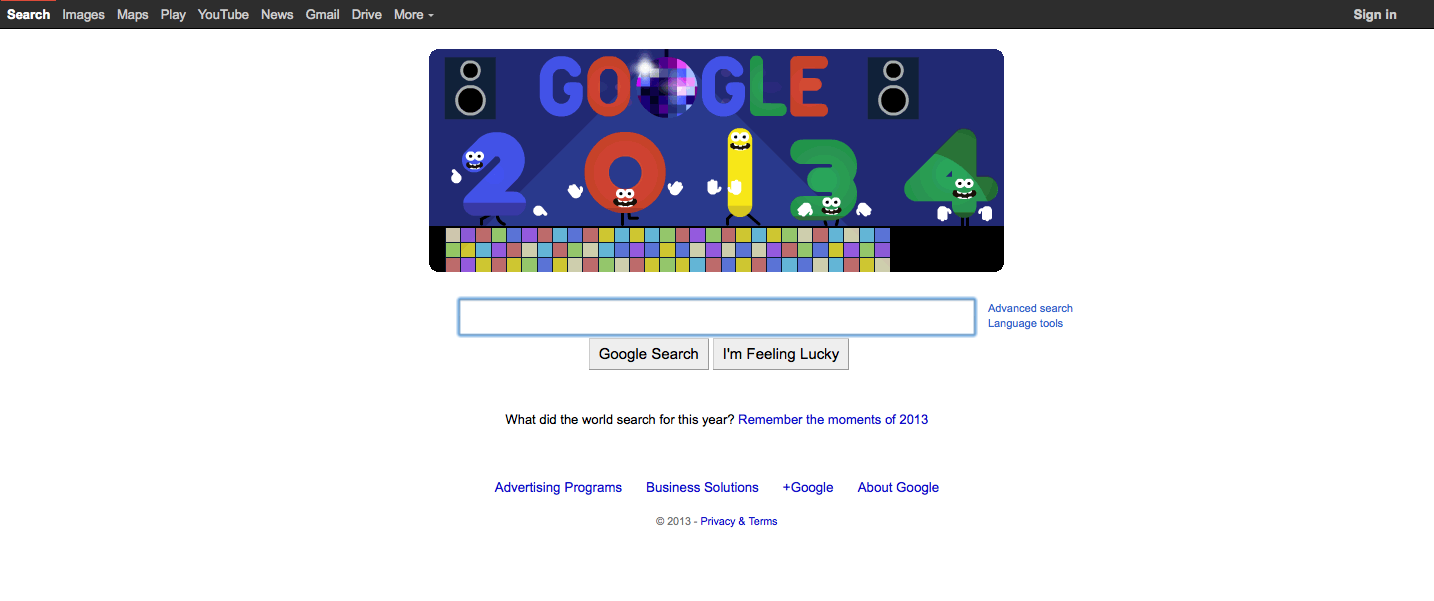

2014的Google

Tumblr —「為解決自身問題而創造」

David Karp之所以創建Tumblr的原因,一開始僅僅只是為了滿足自己的需求。當時部落格已經非常流行,但是關注點僅僅是文字的編寫,而Karp正確的判斷這並非所有人都樂意幹的事情。

「你會得到一個空白的輸入框,然後你需要想出一個可以說服讀者進行點擊的標題,然後需要你編寫幾段通過優美的HTML呈現出來的段落和佈局良好的圖片,然後你還可以提供一些音頻,完成一個真正的創作。」— David Karp

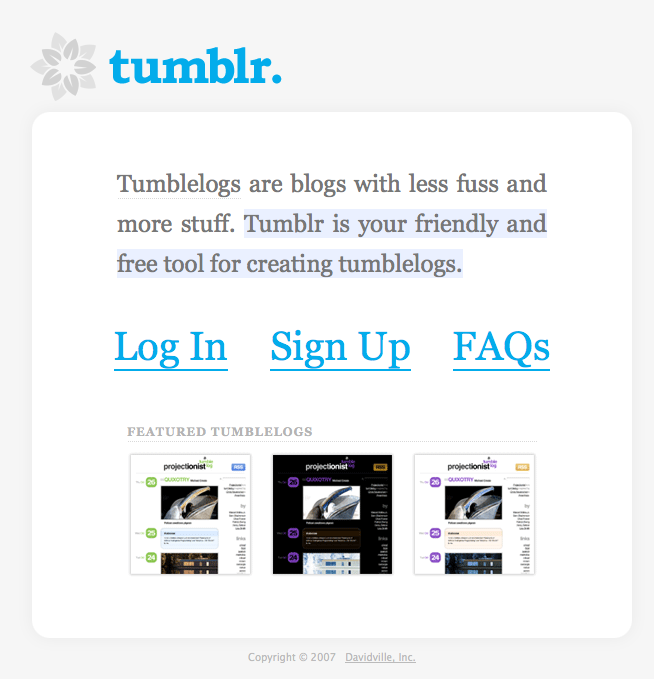

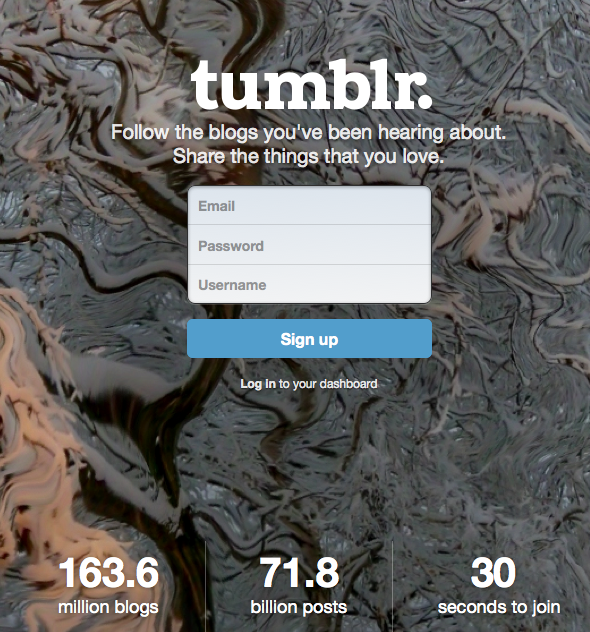

2007年的Tumblr

今天,Karp將Tumblr的成功歸功於它的「更多東西」這個願景,比如照片和GIF動畫等可視化元素,Tumblr將會繼續關注於打造出他的團隊喜歡使用的功能。

「一些到了今天依然非常正確的事實是,我認為Tumblr依然是一個首先為我們團隊內部而打造的產品,我們每天都會使用這個產品幾個小時。我認為這不僅僅讓這個產品獲得成功,還讓我們和Tumblr這個產品的本質更加接近,讓我們不至於偏離軌道過遠,讓我們能夠一直保持著最開始的願景。」

2014年的Tumblr

YouTube —「別假定你自己知道答案」

YouTube團隊承諾,他們將基於社群如何和他們的產品進行融合的基礎,以及基於此前的一些經驗,來驗證他們的假設和新功能的打造:

「我們對於YoutTube這個產品的發展其實有著很多的想法。比如可以效仿PayPal和eBay,我們可以把YouTube做成非常強大的視頻融入拍賣的方式,但是我們並沒有看到我們現在的用戶會這樣使用我們的產品,所以我們並沒有增加這些功能。」— Chad Hurley

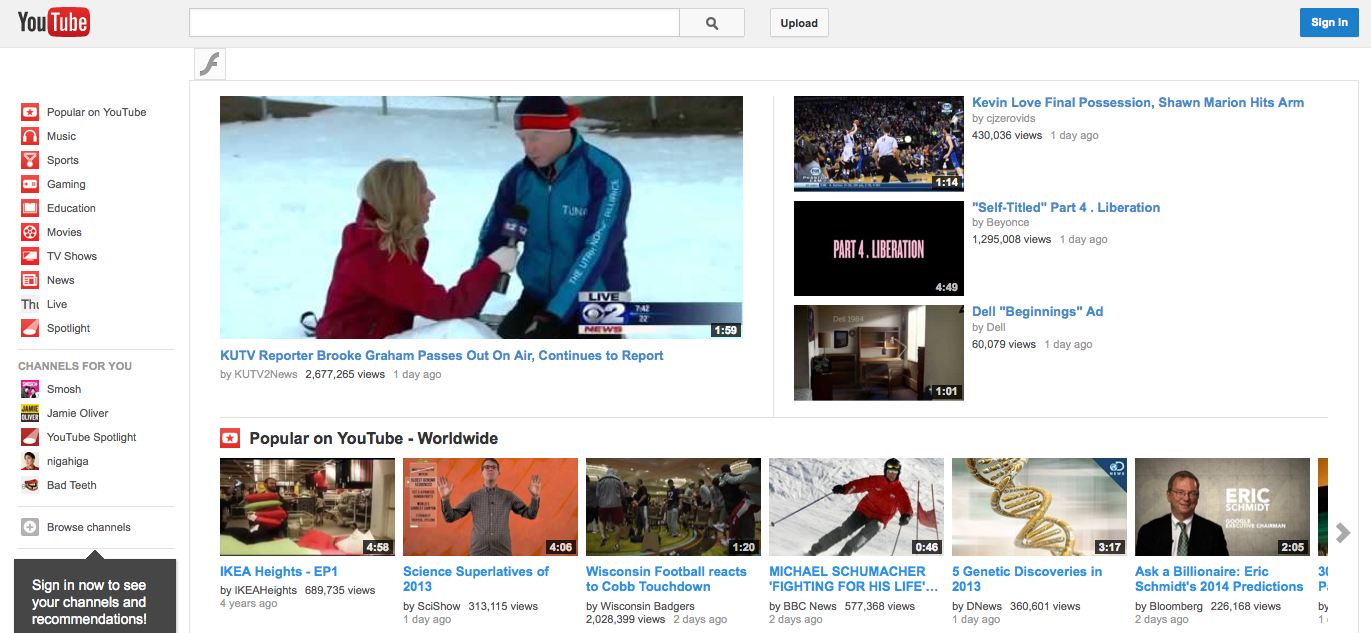

2005年的YouTube

共同創辦人Chad Hurley建議其他新創企業創辦人,需要聆聽他們的用戶來對他們的假設進行驗證,而不是一下子就跳入到一個龐大的產品藍圖裡面去,而是要符合你的公司的願景:

「當你開始打造產品的時候,別假設你知道所有的答案。聽聽你的社區(用戶)是怎麼說的,然後再進行調整。」

2014年的YouTube

Yahoo! —「為將來的擴展做準備」

Yahoo!,如所有這些提及的公司一樣,都是從解決一個特定問題的很小的項目開始的:創始人因為找不到之前曾經瀏覽過的網頁而苦惱,所以他們開始索引整個網絡。

「我們當時把它叫做〔Jerry萬維網訪問指南〕。在我們還沒有反應過來之前,全世界的人們就已經開始使用這個我們建立起來的數據庫了。」— Jerry Yang

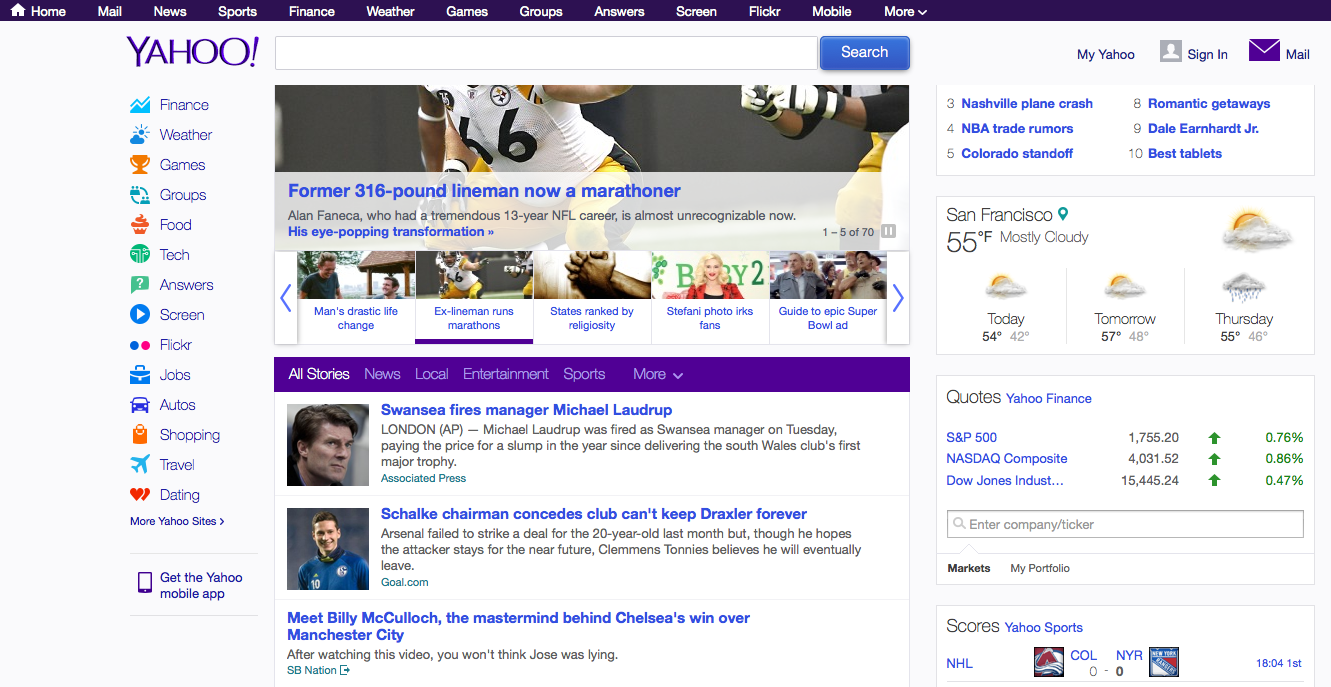

1996年的雅虎

根據Yahoo!的這次經歷,聯合創始人楊致遠(Jerry Yang)建議大家應該為你的事業的擴張做好準備:

「我認為創業時你必須要考慮到將來有一天發生的大規模擴張。如果你的商業模式不會擴張的話,那麼也就代表最終這門生意是行不通的。」

2014年的雅虎

Amazon — 「客戶至上」

「我們透過客戶(的反饋)進行創新,然後又反過來為我們的客戶做貢獻。這成為了我們進行創新的試金石。」— Jeff Bezos

亞馬遜的創辦人Jeff Bezos,由始至今都堅持客戶至上這個原則,這也成為了亞馬遜最大的競爭優勢。

「我們亞馬遜有三個理念是在18年來一直堅持著的,它們也是我們得以成功的原因:客戶至上,創新,和耐心。」

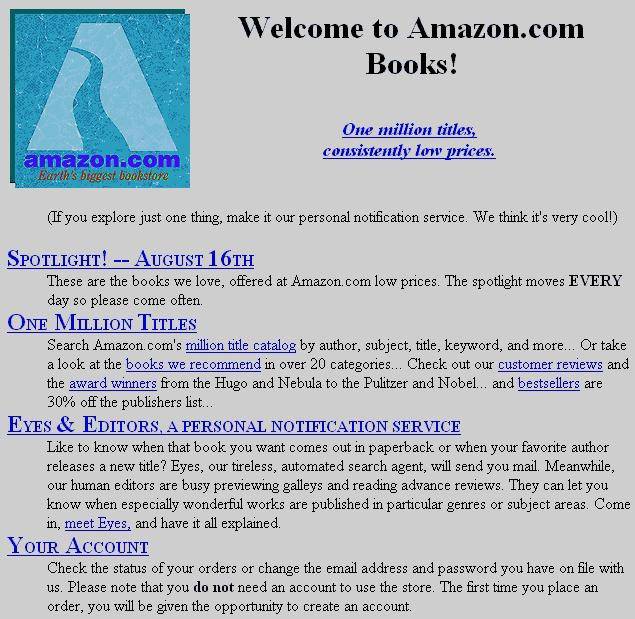

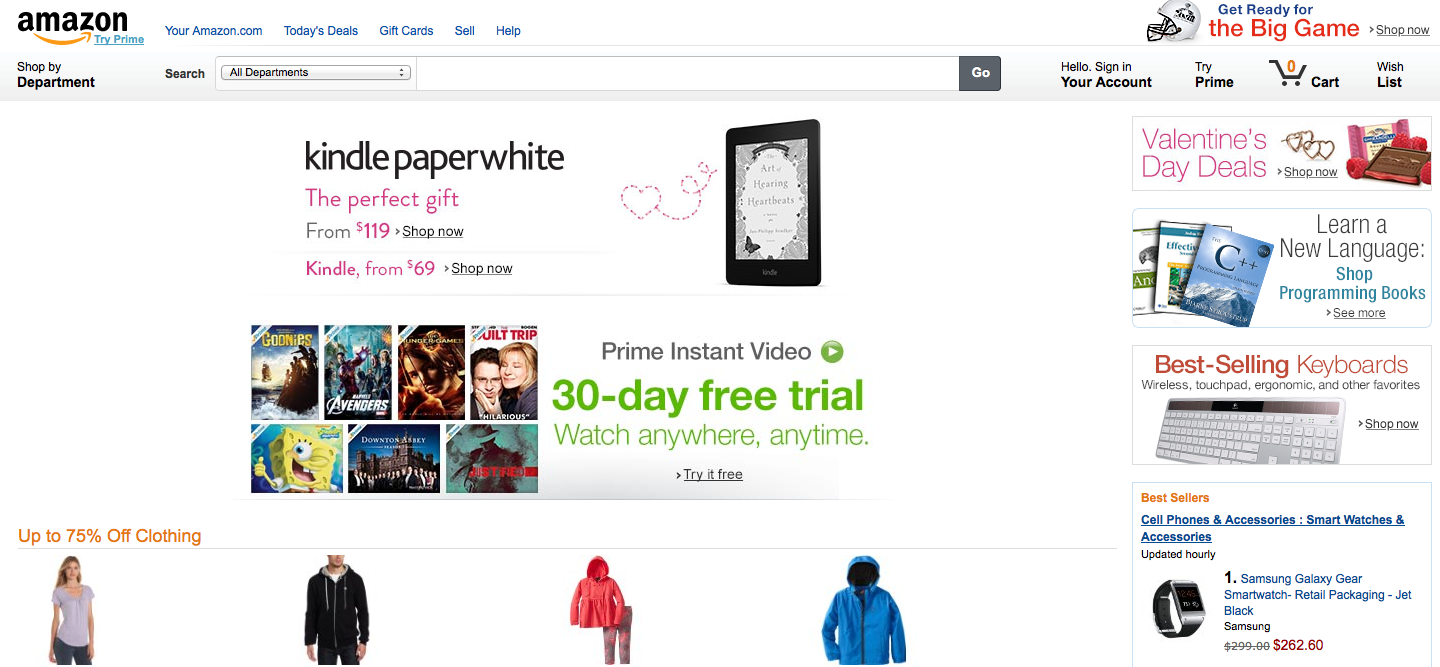

1999年的亞馬遜

亞馬遜從最開始的一個微不足道的在線書商,成為了今天無所不賣的在線零售巨頭。但即使發展迅猛,Bezos依然沒有改變客戶至上的這個初衷:

「當競爭對手早上起來沐浴的時候,他們是在想著如何去打敗另外一個競爭對手。而我們在早上沐浴的時候,想的卻是如何能夠為客戶帶來創新。」

2014年的亞馬遜

當然,現實中應該還有很多從小處著手進行創業並獲得巨大成功的例子。在Joel的文章中,他給大家分享了Dale Carnegie書上的例子《如何贏得朋友和影響別人》,該例子是從一個簡單的對話和一個索引卡上的簡單標註開始。

最後,大家不妨在評論中給出台灣的一些例子。

@@ACTIVITYID:408@@