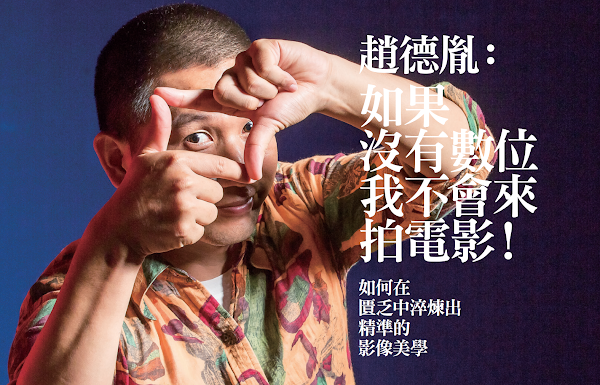

張愛玲曾說:「成名要趁早」,這句話用在趙德胤身上,似乎再適切不過。不過才32歲,三部長片作品,永遠不超過10人的製作團隊、幾近無名的素人演員,和不足百萬的資金,更遑論游擊拍攝的土方法,沒有架設華麗的燈光和攝影軌道,卻在匱乏中淬煉出精準又冷冽的影像,和如草芥般令人不忍卒睹的殘酷人生。

攝影 / 蔡仁譯

趙德胤獨特的敘事風格席捲全球超過150個大小國際影展,去年更以《冰毒》一片代表台灣角逐奧斯卡最佳外語片獎項,而當時距離他第一次拍攝長片電影竟不過才短短3年。

跟所有藝術創作者一樣,趙德胤的作品與他的生命經驗息息相關。趙德胤16歲就隻身從緬甸飛來台灣就學,到台灣的第二天,就得開始打工掙錢養活自己,也要養活遠在中緬邊境窮鄉僻壤中的家人。不管在緬甸還是台灣,他都得奮力掙扎求生,窮,幾乎就是趙德胤成長過程的印記。

他直白地說,如果沒有網路和數位科技,像他這樣一窮二白、兩袖清風的人,怎麼可能踏上電影創作這條路?

「其實科技的發展,完全影響到我們這種導演來參與電影或藝術,我比較大膽地講,如果沒有數位電影,我不會來做電影!」趙德胤說,早期拍電影的導演都是中產階級以上的人,「因為拍電影貴,但是像我們這種導演,就是2千塊、1萬塊,或是《冰毒》50萬就去拍電影,這跟數位大有關係。」

他不認為拍電影非得花多少錢,或非要有個健全的產業體系支撐才行,對他而言,「沒錢有沒錢的土方法」,如今唾手可得的數位設備和網路資源,讓他得以在資金有限的情況下,組織一支短小精悍的製作團隊,滿足自己的創作慾望。舉例來說,趙德胤從學生時期累積至今的十幾部短片,到後來的三部電影創作,都是透過一台3、4萬元的個人電腦和攝影機完成。

回過頭來看網路的普及,趙德胤也大膽指出:「如果沒有網路,我也不會來做電影。」他笑說,自己是看盜版電影出身的一代,沒有受過專業電影訓練的他,是藉由大量看電影來「學」拍電影,而他的製作團隊也都是透過網路論壇認識,來自各行各業。

在他看來,每一個科技、技術、數位的發展,都從未改變電影創作的本質,但也拜它們所賜,讓電影創作的門檻大幅降低,甚至是讓工人階級有機會參與藝術的重要管道,「不然我完全拍不了電影,完全拍不了!」

隨著《冰毒》累積而來的聲譽,各方投資人紛沓而至,也讓趙德胤正在籌拍的下一部長片《再見瓦城》擁有更多的資源,但這些資源於他都只是一個要或不要的選項,而不是必然的正確解答。

「我們是鄉下小孩長大,十幾歲就出來養活家人,我們看事情很清楚,別人眉頭一皺,你就知道他要幹嘛,你要干涉我,我就退回去,30萬我照樣可以拍。我拍電影都有一個B Plan,你今天管太多,我就一毛錢不要拿;你今天演員太難搞,我就不要你了,我所有人都不要。這個B Plan永遠都在,我就不會怕。」

就像野草一樣,蠻橫、自我、肆意地生長著,趙德胤沒有被任何教條馴服,從未被誰悉心澆灌,也不甘於被歸類在哪一個派別和體制,「你不想看這個體制臉色,你就要想辦法存活!」而趙德胤存活的方法,就是盡量維持每隔一段時間就投入一部低成本的電影創作,提醒自己莫忘初衷。

「我有想過,如果一直只有50萬,會不會繼續拍電影?」他的答案還是會拍,「就跟擺地攤一樣,擺得好就去開百貨公司,擺不好也不會餓死。」

無論是來自投資人或大環境的苛刻條件,或是科技在電影產業掀起的變革巨浪,趙德胤感慨地說:「有些時候你會很慌亂,但還是要靜下心來思考。」

他認為,每個行業一定都有一個本質不會變,要想辦法抓住這個本質,「最大的本質就是做人處事,而導演就是多讀、多寫、多看、多做。我相信如果你在這個領域夠努力,你的下場不會差。」

趙德胤

1982年次,出身於緬甸的華裔導演,創作內容多以緬甸中下階層華人掙扎求生的故事為主。2011、2012、2013年分別完成劇情長片《歸來的人》、《窮人。榴槤。麻藥。偷渡客》、《冰毒》,一共入選超過150個大小國際影展。第四部長片《再見瓦城》還未開拍,便已獲得全球超過10個劇本獎項,是目前極受國際影壇注目的新銳導演。

延伸閱讀:

1. [電影的未來]侯孝賢x張鐵志Part1:現在很多年輕人還在模仿以前的拍法

2. [專訪] 電影製作人李烈:公司興櫃讓我不自由,但必須這樣做

3. [電影的未來]侯季然:科技可以讓腦中世界更容易傳達,卻無法給你一個耐人尋味的「眼光」

4. [Internet20] 12部電影,12種解讀時代的觀點

本文出自於《數位時代》2015年9月號

@@BOOKID:126491@@

![[電影的未來]導演趙德胤:如果沒有數位我不會來拍電影!](https://3.bp.blogspot.com/-iaqXIIesBBg/VfVnDHiiL7I/AAAAAAABOls/dggsWR_D6Ks/s1280/%25E8%25B6%2599%25E5%25BE%25B7%25E8%2583%25A4_%25E8%2594%25A1%25E4%25BB%2581%25E8%25AD%25AF%25EF%25BC%25BFBN%25E9%259B%259C%25E8%25AA%258C.png)