從6度、4度到3.57度

二月初時,臉書的研究團隊公布了一項數據指出,今天在臉書上,人們與彼此之間的距離又比過去更接近了一些。以學術的語彙來說,這是指過去所謂的「6度分隔」,已從2011年的4度又下降至今天的3.57度。

這種在社會網絡研究上用以掌握人與人之距離的概念,以一種簡單的方式來解釋即是:你需要輾轉透過多少人,才能接觸到這世界上任一個你原先不認識的人?

如果你有很多閒功夫的話,也可以嘗試這麼做:把你所有認識的人都畫成卡片攤在地上,然後再找上這些人,請他也將他認識的人畫成卡片,再將這些卡片接到他的卡片之後。如此(相當無聊地)重複幾次後,你(大概)就可以實際看到所謂的「社會網絡」是怎麼一回事。

在最早以前,有一位美國學者好奇的問題就是,那到底在當時的美國社會中,如果我們可以畫出包含所有美國人的這個社會網絡,其中任何一個人與另一個人之間的距離有多遠?

這位學者當然不可能像我上面(亂)建議的那樣畫卡片。他設計了一套實驗,透過讓受試者寄送郵件給某位陌生的實驗目標,來觀察這一過程需要經過幾次轉寄,來測量人際距離。(數位時代前幾週的新聞對此實驗有詳細描述)

不過今天臉書的研究團隊更厲害,也無須設計什麼實驗,透過其所掌握的使用者資料,就可以輕易地計算出臉書使用者之間的人際距離。

如果暫且不管臉書這一測量本身的一些問題(例如,對於一些人來說,臉書上的好友根本是「陌生人」),也不管這所謂的「3.57度」其實僅僅適用於「臉書國民」(那15億多人),在這縮小的人際距離數字背後有什麼值得我們深究的東西?

地球村的實現?

就如我一開始所說的,顯而易見地,這個縮小的數字讓我們感覺與彼此之間的距離更靠近了。

但是,如果再追問下去:與彼此之間的距離更靠近的意思是什麼?這就會引導出一些有趣的反思。

首先,我們也許會這樣想像:更靠近的意思是,我們比過去時代的人們「認識」更多人了。這樣的想像在某種意義上來說並沒有錯。而且這也不是最近才發生的事情。打從電報、電話這類電子媒介發明以來,人在一生之中可能接觸、認識的人就已遠遠超過其前一代人。

圖說:傳播學者麥克魯漢。照片來自Len Edgerly via flickr, cc license

加拿大知名傳播學者麥克魯漢因此就曾提出一個如今廣為人知的概念:地球村(不是美日語補習班那個)。他的意思是,隨著電子媒介的發明,整個世界(地球)將會被「縮小」成就好像一個村莊一樣,因為人與人之間的距離阻礙已經在電子媒介的即時速度下消弭於無形。

不過,即便是在網際網路已蓬勃發展的今天,在人們活躍使用的社群媒體上,要說人們真的已是「天涯若比鄰」,似乎都還過於誇張。因此,「更靠近」的另一種更實際的意義反而是:我們的生活如今充斥著更多「陌生人」。

也就是說,隨著6度、4度、3.57度這些數值的縮小,我們如今可能會遇到、接觸到更多前一代人不可能遇到的人。例如,你爸媽大概沒有想像過有一天可能可以「追蹤」總統或是大明星的生活動態吧!而過去除了新聞報導外,我們大概也沒有想像過可能聽到國外某些動亂事件的第一手描述。

因此,這個縮小的數值,或者麥克魯漢「地球村」的概念,其實真正重要的意義不在於指出「人們會與他人更熟識」,而在於讓人們意識到:我們實際上是與如此多的「陌生人」共同(且越來越緊密地)生活在一起。

但,我們真的更靠近彼此了嗎?

了解到這個縮小數值背後的這層意義後,在繼續反思下去又會讓我們看到更深一層的問題:我們真的更靠近彼此了嗎?這個問題並不是就關係距離上來說,這是就情感、感受與同理的角度來說。

從社會學的角度來看,「陌生人」其實具有一個很重要的意義。因為陌生人並不是那些我們從未見過、從未知曉的人。相反地,陌生人之所以被認為「陌生」,是因為我們會遭遇到他們,卻又不太認識、不太了解他們。

隨著現代城市生活的形成,陌生人成了人們日常生活的一部分,這一部分也就是相對於我們熟悉的私人空間之外的公共空間與生活。也因此,陌生人存在的重要意義就在於讓人們開始學會如何參與公共生活,如何在沒有私人的認識與認同的前提下,也能與「不一樣」的人相處、來往。

圖說:微軟首席研究員danah boyd,照片來自:Sage Ross分享於wikipedia, cc by 3.0

如此一來,按理來說,隨著6度、4度到3.57度的縮小,甚至如微軟首席研究員danah boyd所說的,網際網路也已構成一種網絡公共空間的今天,我們應該越漸熟悉與陌生人的相處,並熟練於各種參與公共生活的技藝。

但,實際情況看來卻似乎不是如此。

消失的陌生人,失落的公共生活

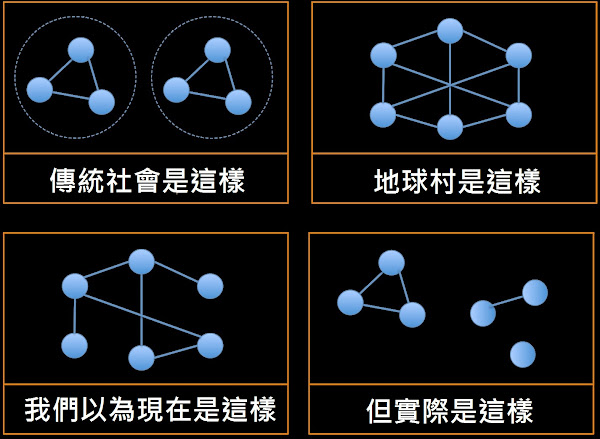

實際情況是,陌生人反而(幾乎)「消失」了。甚至,更諷刺地說,在臉書這類社群媒體中尤其如此。我們不僅主動搜尋那些「志同道合」的社群,也毫不遲疑地封鎖那些「話不投機」的人。

換言之,雖然從6度到3.57度,看起來我們應該要因為更緊密的連結而可能遭遇更多陌生人,但實際上我們卻反而是迴避了他們。

這也是為什麼英國社會學大師前陣子批評社群媒體是個陷阱,因為它讓人們更容易躲進自己的「同溫層」中取暖,而不是進入網路上可能形成的公共空間,與「陌生人」對話。

臉書一直為人詬病的「過濾氣泡」效應當然必須為此負責,也因此當3.57度分隔這一宣稱又是由臉書提出時,這中間的諷刺又格外顯眼。

但更重要的是,當我們認識到3.57度這一數值的意涵時,是否能夠覺察到這一矛盾?是否能夠發現,雖然各種現代科技的發明,看似讓人們可以越來越靠近,但我們卻實際上越來越迴避著他人、不一樣的人?

我們當然可以樂觀地期待網路作為公共空間的可能性,但也不能再忽視如今各類社群媒體的發展實際上是在扼殺與陌生人相遇的公共生活。而這樣的公共生活的重要性在於,他讓這個地球上有著不一樣文化背景、生活方式的人們,能有共同生活的可能性。