創業圈引頸期盼的股權群眾募資平台(以下簡稱股權群募),歷經多次修法後終於在7月10日正式啟動,台灣因此成為全球第七個,亞洲第二個實施股權群募制度的國家。據《中國時報》報導,金管會的目標是年底前要有百家新創事業在平台上募資,這不僅考驗國內投資人對股權群募平台的接受程度,更考驗平台業者的業務開發能力。

(圖說:台灣股權群募平台正式於7月上線,橘子旗下群募貝果平台上週也宣布與第一金結盟,推出股權群募。照片來源:郭芝榕攝。)

兩大痛點,風投業者不看好股權募資

根據Crowdnetic的統計,光是今年第一季全球的股權群募平台募得的金額就達到了6.62億美元,2014年第四季還只有4.83億,成長迅速。全球市場對於股權群募雖然反應熱烈,但許多國家的股權眾籌平台法案目前卻都還在討論階段,仍有諸多不確定性。

部分風投業者更表明不看好股權募資模式,法國風投硬體俱樂部(Hardware Club)合夥人楊建銘便指出股權募資若想要取代天使或種子投資,可能會出現兩大問題:一來很多參與股權募資的投資人不懂得風險,卻想要藉由投資新創賺錢,這會對籌資公司造成股東關係上的問題。二來以前新創公司的天使投資人頂多十人,現在突然變成好幾百甚至上千人,對真正的風險資本家來說,這群「大眾」未來可能衍生的訴訟和爭議,是他們所不想扛的風險,不管該新創多麼有潛力。

在台灣,儘管股權群募平台已正式上線,但一部「證券商經營股權性質群眾募資管理辦法」自立法以來,從籌資金額上限到投資人資產限制,外界的討論聲浪從來沒有少過,例如現行辦法限制新創團隊最多只能籌資1,500萬元台幣,就有業界人士認為不符合新創公司的實際需要,應再提高上限。

創下多項世界第一紀錄的OurCrowd

放眼國際則可看到許多知名的股權群募平台業者,例如Angellist、Crowdfunder與OurCrowd等等,其中OurCrowd被《賀芬頓郵報》稱為「目前全球最成功的股權群眾募資平台」,這家以色列發跡的公司成立不過兩年,但兩年來已幫70家公司募得共1.3億美元,今年二月OurCrowd替線上奢侈品典當平台Borro募得600萬元美元,創下股權群募平台單筆募資金額的最高紀錄,還聯合德國知名風投Rocket Internet跟投。

而去年九月在納斯達克公開發行上市募得3,600萬美元的機器人義肢公司Rewalk Robotics,也曾在 OurCrowd上募過兩輪共330萬美元的資金,OurCrowd創辦人梅朵夫(Jon Medved)表示,這是史上第一次有股權群募平台完整參與了一家私人公司從風險募資到公開發行上市的過程。根據AltFi Data的統計,當初在OurCrowd上參與Rewalk募資案的投資人,在上市後至少獲得了5.5倍的回報率,證明了股權群募模式的確有可能為投資人和籌資公司創造雙贏局面。

國內股權募資平台才正要起飛,《數位時代》特別專訪OurCrowd,一窺這家創下多項股權群募世界紀錄的公司,其營運模式有何獨到之處,讓它被《以色列時報》稱為「股權群募界的麥可喬丹」,而台灣剛上路的股權眾籌平台,又該如何借鏡?

(圖說:OurCrowd是目前全世界最大的股權群募平台之一,因創下多項紀錄,還被稱為「股權群募界的麥可喬丹」,圖為OurCrowd第一號員工投資分析師華生。照片來源:郭涵羚攝。)

OurCrowd投資分析師華生(Prescott Watson)是OurCrowd的第一號員工,在美國加州長大的他深受梅朵夫的願景吸引,於2013年移居耶路撒冷,與梅朵夫攜手開創OurCrowd。他們觀察到在許多場合,人們會四處跟創投、天使投資人和新創公司交換名片,但儘管人們希望能夠進一步合作,往往不得其門而入,回家後就把名片通通丟到鞋盒內束之高閣,這是因為投資人儘管對投資新創有興趣,卻不見得了解該新創所處的產業,以及無論是個人意願或財力問題,一名天使投資人不一定願意獨力注資該新創公司所需的全數金額,然而要集結其他天使投資人又相當麻煩。

梅朵夫因而萌生用網路平台來媒合投資人以及籌資公司的想法,現在看起來股權募資模式似乎非常可行,但在2013年這還是一個前所未見的模式。因為以前典型的創投模式相當單純,高淨值投資人只要委託風投管理與投資各種公司,然後等著錢匯進戶頭就好,但現在股權募資竟要上網註冊登記,這引發了投資人的許多疑慮:「投資人無法理解他們幹嘛要上網去做交易,他們會擔心這會不會曝光他們的交易細節、註冊,萬一這個項目失敗了怎麼辦?萬一我們的網站失敗了怎麼辦?這是一個很大的心態轉變。」華生說。

股權群募平台首要任務:如何創造投資人與籌資公司的雙贏?

對股權群募平台而言,最主要的任務就是確保投資人與籌資公司皆能在其平台上互謀其利,在這個前提下,無論是投資人還是籌資公司都必須拋開以往對一般捐贈式群眾募資平台的既定印象,因為股權群募與實物回饋的群眾募資有根本上的不同。華生開宗明義便指出,他們跟Kickstarter一類的群眾募資不同,而且若投資人以為上股權群募平台就可以輕鬆賺錢,那麼只會徒增投資人與籌資公司雙方的困擾,毫無助益,例如:由於投資人過多,每個人所能分得的股份極其微小,而且沒有保障;而對籌資公司來說,他們最需要的是有資源的「smart money」,但一般有閒錢投資的菜籃族不見得能夠提供錢以外的資源。

「我不能說股權募資上的投資人們都在虧錢,但是你不能把股權募資想成:喔這是一個充滿了偉大想法與創意的地方,然後你就投資,然後魔法就會發生了,不是的,你需要某種中介人,他能夠把這個流程變得更專業,我們就是扮演這個角色。」華生說。

簡而言之,OurCrowd模式力圖融合傳統風投與天使投資的優點,一方面將股權募資民主化,另一方面卻又保持一定專業門檻,杜絕現在許多股權群募產生的弊病。因此OurCrowd一方面審核投資人的身份,確保他們是高淨值投資人,擁有較高風險承擔能力、有經驗而且有資源,足以幫助籌資公司成長,另一方面嚴格審核可以登上OurCrowd平台籌資的公司,確保這些公司是有獲利潛力且具前景的。

嚴格審查籌資公司,錄取率僅2%

為了達成這兩個目標,OurCrowd的團隊規模以風投的標準來說,大的有些不合常理,以以色列的老字號風投Giza為例,Giza管理1.5億美元以上的基金,整個團隊不過20餘人,但OurCrowd卻有70人。這是因為OurCrowd花費許多力氣在審核投資人的身份資格以及籌資團隊,目前OurCrowd每個月要審查將近200家企業,但平台錄取率只有1%到2%。而在投資人方面,OurCrowd也設下一套篩選標準,只有年收入在20萬美元以上或者是淨資產達100萬美元以上的高淨值投資人(accredited investor)才能加入成為OurCrowd的會員,目前OurCrowd總共連結全世界8500位投資人,其中不乏多名知名天使投資人如PayPal幫主泰爾(Peter Thiel)等等。

OurCrowd投資人的每筆最低出資金額為1萬美元,而OurCrowd上每筆募資案的平均規模在150萬到400萬美元之間,但根據不同公司的募資需求,最高也可以做到500萬至1000萬之間,彈性頗高。(備註:台灣股權群募上限為1500萬台幣)

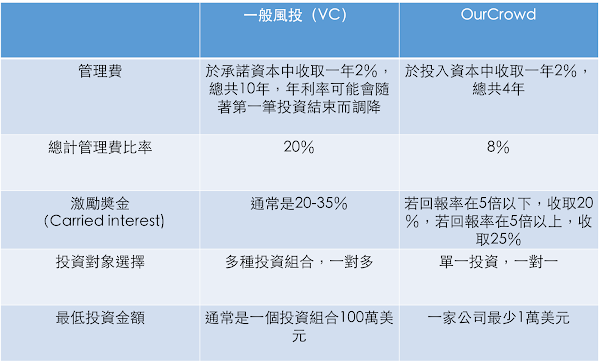

(圖說:OurCrowd與一般VC的差異。資料來源:OurCrowd。)

而另一個OurCrowd與台灣股權募資平台最大的不同在於以色列允許平台經營業者認購籌資公司的股份。華生表示,OurCrowd本身一定會投資每一個在其平台上架的募資案,OurCrowd另有一筆基金專門投資其平台上的籌資公司,每筆投資金額約5到10萬美元不等。「我們的商業模式是跟我們的投資人站在一起,我們有相同的利害關係,因為我們自己也有投資,所以我們在乎,但除此之外,更因為這就是我們的商業模式,我們必須要確保投資方和募資方都得利。」華生說。

OurCrowd:讓每個人都能在平台上找到他們想找的人與資源

雖然OurCrowd的經營模式乍看之下非常像風投,實則更為彈性且透明。透過風投投資的投資人通常投資的是一個組合,而非單一公司,但在OurCrowd投資人可以自由選擇有興趣的單一公司,而且擁有更大的決定權,無需遵照風投經營業者的指示,投資金額也可大可小。一般風投業者通常不會選擇跟股權群募平台合作,但OurCrowd已獲得許多風投業者的肯定,例如奇異(GE)在以色列的基金便與OurCrowd合作,共同投資初早期的新創,而這也是第一次有風投業者與股權群募平台合作。

目前OurCrowd大多數的投資人來自以色列和美國,而出於創辦人梅朵夫本身對以色列強烈的愛國情操,OurCrowd投資的70家公司裡面有50家是以色列公司,但OurCrowd的觸角早已延伸到世界各地,美國、加拿大、澳洲與紐西蘭皆有OurCrowd的據點,由於發展迅速,梅朵夫甚至曾經於受訪時表示,不排除OurCrowd有公開上市的可能。華生說:「我們的願景就是只要你上來OurCrowd募資,沒有你找不到的人,你總是一定有辦法可以找到某個你想找的人。」

巨鯨網創辦人,同時也是天使投資人的江志強表示,當他第一次見到OurCrowd時,便驚異於OurCrowd模式的創新。「OurCrowd想要顛覆傳統風投,他們很相信網路的力量,我覺得這是他們和別人不一樣的地方,中國現在的股權眾籌也發展起來了,但OurCrowd的想法起得很早,非常領先。」

(圖說:OurCrowd的最終目標是讓所有OurCrowd的會員能夠輕易在該平台上找到任和他們所需的人脈與資源。照片來源:郭涵羚攝。)

但為什麼OurCrowd是誕生在以色列,而非美國或中國這些新創大國呢?華生認為,今天若OurCrowd不是在以色列開始,很有可能會失敗,而這與以色列特殊的民族性脫離不了關係。「我們發現許多以色列企業家和投資人的心態都非常地開放,他們對於新的模式很有興趣,而且勇於嘗試,如果OurCrowd一開始是在美國做的話,我想很有可能會遇到的狀況是投資人會心想他們幹嘛不要用傳統風投的方式做就好了,還要上網。」華生說。

回到台灣,OurCrowd模式在國內現行法規下顯然不適用於台灣,首先我國對募資金額的上限管制較嚴,如OurCrowd動輒籌資3、400百萬美元的情形,不可能在台灣發生。二來,台灣不允許股權眾籌業者參與認購籌資公司的股份,台灣的平台業者只能扮演平台角色,因此當然也不允許如OurCrowd一樣向投資人收取管理仲介費。而最後一點,可能也是最重要的,投資人與新創公司對於這種上網投資認購股份的創新模式接收度有多高?若市場對這種新模式不買單,金管會想在年底之前達到100件籌資案的目標可能頗為困難。