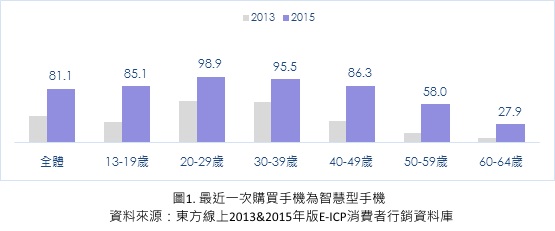

現代人,人手一支智慧型手機已非新鮮事,若從東方線上E-ICP消費者行銷資料庫來比較2012和2014年的狀況(圖1),明顯可看出各年齡層最近一次購買智慧型手機的比例皆有增加。

2014年平均有8成的人最近一次購買的手機為智慧型手機,購買人數在兩年間成長了2倍,50歲以上的中高齡族群雖然購買比例較年輕人低,然成長幅度卻也是各年齡層中最多的,平均兩年間成長了超過4倍,顯示智慧型手機在中高齡消費者族群中仍有相當的潛力及成長空間。

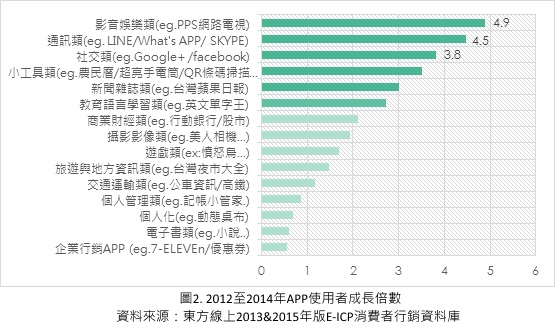

而隨著智慧型手機的持有者增加,對於APP的使用需求也同樣有所增加,E-ICP數據顯示2012到2014年的APP使用者成長約2.2倍,且APP的種類變得更多樣化,平均每個人使用的類型從3種增加為4種。

若進一步分析各類別的成長狀況,影音娛樂類成長最多(圖2),其次則分別為通訊和社交類型的APP,約有3~4倍的成長幅度,顯現出民眾在使用智慧型手機時,觀看影片、親友連絡和社群媒體等功能的使用相當頻繁。

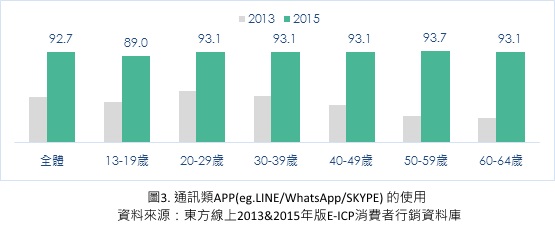

若單看台灣2012和2014年在通訊類APP上的使用(圖3),可發現除了年輕族群使用比例相當高以外,中高齡族群只要持有智慧型手機或平板,也幾乎都會安裝及使用通訊類APP,也因此近年來有越來越多的商家選擇透過通訊、社群APP來和消費者做接觸。

而根據這樣的需求,通訊社交類APP也逐漸重視和提供這方面的功能,其中LINE@生活圈便是近一年竄起的新行銷方式,自2014年八月起,LINE正式在台灣開啟LINE@生活圈的服務,提供一個能讓商家進行即時行銷,讓消費者快速取得店家消息的工具。

LINE@生活圈能做些什麼?

除了社群行銷工具如群發訊息、動態消息主頁與行動官網外,LINE@生活圈創造了一個店家與消費者的即時溝通管道與回饋,一來可以一對一回應個別客戶提問或需求,二來可設定關鍵字搜尋,只要顧客輸入想諮詢的關鍵字,便能得到相對應的答案,深化服務。

除此之外,LINE@也提供了宣傳和調查等功能,讓店家能夠透過設計抽獎好康、趣味性問卷等的行銷活動,來提升客戶的黏著度;在後臺管理上,則提供了數據資料庫,讓店家透過分析顧客的偏好,擬定更具準確性的行銷策略。

使用LINE@的可能誘因

商家:低成本、功能性的即時行銷工具,通訊類APP主動通知提醒意願較高

在LINE@生活圈推出前,若要透過LINE來行銷,可以選擇購買新的門號額外增加一個LINE帳號,或是申請LINE的專屬官方帳號。

然而,前者缺乏行銷工具功能,而後者需負擔相當高的費用,不利於中小企業與在地商家。也因此LINE@生活圈提供了一個低成本,甚至是無成本的行動行銷工具,只要透過簡單的申請,商家就能夠擁有專屬帳號來和顧客進行接觸,甚至也無須耗費成本製作官方網站(功能中已包含行動官網)。

此外,也提供宣傳、調查、與分析工具,來提升行銷的吸引力。

由於台灣LINE的用戶數相當龐大,商家們所面對的客群幾乎都有自己的LINE帳號,消費者只要將喜歡或有興趣的店家加為好友,便能與店家溝通,並且即時取得優惠資訊,降低了操作成本。

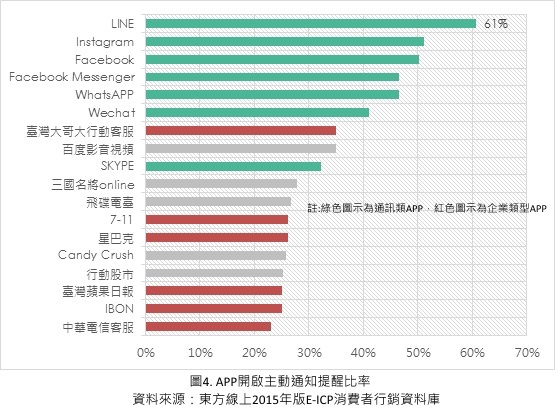

此外,E-ICP的資料顯示,通訊類APP為消費者最願意主動開啟接收通知提醒的類別(圖4),其中又以LINE最高,平均每100個LINE使用者中,約有61人願意開啟主動通知提醒,若商家能在訊息發送頻率和內容吸引力上多下功夫,不讓顧客因對商家感到困擾或無趣而刪除好友,LINE@會是一個商家能夠即時與消費者進行交流的好工具。

消費者:即時提供限時優惠訊息的管道

雖然廣大的消費者已是LINE用戶了,但他們為何要將店家加為好友呢?

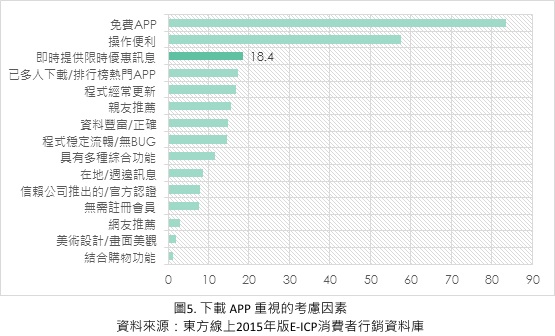

根據 E-ICP的資料庫顯示,消費者在下載APP時的考慮因素,除了很直覺的偏好免費、操作便利兩項功能外,是否能夠即時提供限時優惠訊息,也是排名第三高的重點(圖5)。

顯示出消費者對於能否從行動裝置中掌握最新優惠資訊有相當程度的需求。若將店家加為LINE好友便能取得這些即時優惠資訊,對於消費者來說也是一個便利的訊息管道來源。

使用LINE@的挑戰

一般而言,消費者選擇將店家放入好友清單時,一部分的原因可能來自於,消費者對該店家有一定程度的興趣或認識,因此願意加為好友持續得到店家的資訊,這樣的好處在於店家得以找出TA所在,瞭解其需求並研擬較精準的行銷策略。

然而,這也隱含了店家可能會喪失尚未接觸的潛在客群,雖然店家可以透過促銷好康活動吸引消費者加為好友,但這些活動在生活中已很常見。若推出的優惠活動不夠吸睛,或是該消費者純粹只為好康而來,則在活動結束後,可能增加的好友數是有限的,也因此業者若想透過LINE@增加客群,極有可能會面臨相當程度的挑戰。

此外,加好友的管道目前大部分仍以提供QR CODE讓消費者掃描為主,但好康優惠是否有足夠的影響力讓消費者願意掏出手機開啟掃描功能,也是店家須注意的點,或許可設定以搖一搖的方式,來讓消費者更容易加為好友。

What’s Next?

目前有越來越多的商家和企業開始接觸LINE@生活圈,其官網中也有成功案例的分享,然產業類別大多集中在餐飲、購物零售和休閒娛樂上,這樣模式是否能在其他產業擴散 或者另行開發其他產業適用的LINE服務,應是接下來可以研究的方向之一。

另一角度當未來使用LINE@行銷的商家越來越多,消費者是否對頻繁的行銷活動感到煩膩,彼此競爭的商家們如何在紅海裡中贏得顧客青睞,也是後續值得觀察的重點。

文章來源:東方線上

@@ACTIVITYID:457@@