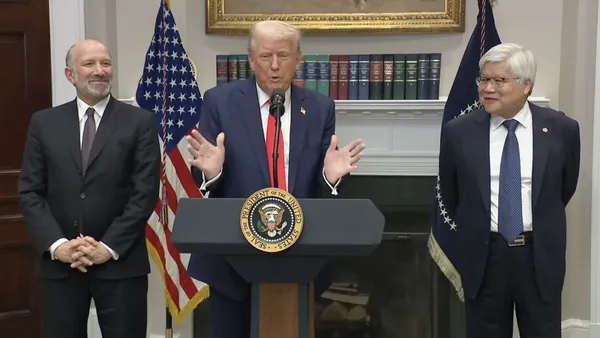

2025年3月,川普政府援引《CHIPS法案》追加1000億美元投資,強力要求台積電加速在亞利桑那州建廠,目標是到2030年將其美國產能提升至全球總量的25%。

這不僅是對台積電技術霸權的顧慮,也凸顯了西方對台灣半導體供應鏈安全的焦慮,尤其是在2024年中國軍機侵入台灣空域達1700次的背景下,台灣作為半導體的重要輸出國,確實掌控著全球科技產業的重要命脈。

與此同時,台積電近年積極布局全球,從日本熊本到德國德勒斯登,試圖在供應鏈分散的趨勢中鞏固其領導地位,同時也為因應來自各國政府與上下游廠商的壓力。

從競爭者交度來看,三星(Samsung)、英特爾(Intel)與中國的中芯國際(SMIC)都正以各自策略緊追不捨,全球半導體市場的版圖正在發生變化。

台積電何以稱霸?領先競爭者多少?

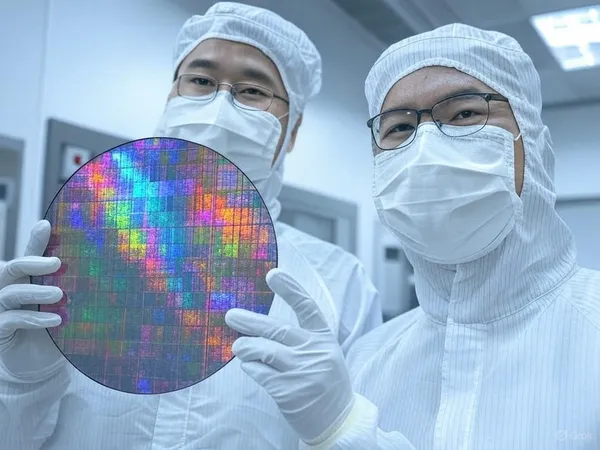

台積電能坐穩半導體龍頭寶座,可不只是因為它能把晶片做得超小,雖然這已經很厲害了,但更厲害的是,它在「良率」(Yield Rate)和封裝技術上的表現,簡直就遙遙領先競爭堆手。

先來說說這個「良率」,簡單講就是一片晶圓做出來的晶片,有多少是完美無瑕的,能直接銷售給買方。

2024年,台積電的3奈米製程良率高達90%,遠遠甩開三星的70%和英特爾5奈米製程(相當於台積電的3奈米)的50%。

這差距有多大?想像一間烘焙店在烤餅乾,台積電烤100塊能吃90塊,三星只能吃70塊,英特爾更慘,只剩50塊能入口。這種成績靠的是什麼?台積電把製成細分到每一個環節都極度精密,每個步驟都準到不行,幾乎不浪費一丁點材料。

再來是封裝技術,這可是台積電的另一個「大招」。當晶片已經縮到不能再縮的時候,怎麼辦?答案是「異質整合」(Heterogeneous Integration),也就是不硬擠,而是換個方式把不同晶片聰明地組合起來。

台積電的「晶片堆疊」技術CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)就像搭積木,把好幾顆晶片疊成一座小高樓,既能塞下更多功能,又解決了散熱和訊號慢吞吞的問題。

舉個例子,輝達(NVIDIA)的H200晶片就靠這招變得超強,預計2025年出貨量會衝高40%,這可是AI界的熱門產品!還有「晶圓級封裝」(FOWLP),像是把晶片塞進一個奈米級的小盒子,不僅整齊有序,還節省空間,讓整體性能更上一層樓。

台積電把這些技術整合進它的3D Fabric平台,靈活得像是晶片界的變形金剛,比三星的2.5D封裝和英特爾的Foveros還要好用。不意外,像蘋果、AMD這些大客戶都愛得不得了,幾乎把台積電當成自家廚房,點單點到手軟。

至於最大的競爭對手:韓國的三星,則是採取「一條龍」(IDM)模式,自行設計與製造晶片,其GAA技術雖搶先量產,但良率瓶頸限制了競爭力。

近年屢走下坡的英特爾,則轉向「內部代工」(Foundry)模式,推出RibbonFET(GAA變體)與PowerVia(背面供電技術),試圖重奪市場,但量產時程預計推遲至2026年。

中芯國際受美國設備禁令影響,僅能依賴DUV技術勉強實現14奈米製程,難以進入高端市場。相比之下,台積電專注「純代工」(Pure-Play Foundry)模式,聚焦製造而非設計,憑藉技術與客戶生態的優勢穩坐龍頭。

上中下游一把抓,解密台積電半導體技術拼圖

如果要從大局來看,半導體產業其實是一個相當複雜的生態系統,涵蓋上游設備與材料、中游晶圓製造以及下游設計與應用。

上游 :荷蘭ASML的EUV光刻機是製程核心,2024年出貨60台,台積電搶占近40%份額。美國應用材料(Applied Materials)提供CVD與PVD設備,精準沉積奈米級薄膜。

日本東京威力科創(TEL)的乾式蝕刻技術則確保圖案精度。材料方面,德國默克的光阻劑與美國杜邦的高純度矽晶圓構成晶片製造的基礎。

中游 :台積電憑藉EUV與封裝技術領先,三星與英特爾在技術創新上緊追不捨,中芯則因設備限制落後。

下游 :輝達的GPU與AMD的Zen 5 CPU依賴台積電的3奈米與4奈米製程,蘋果M系列晶片效能提升40%。相比之下,華為麒麟晶片受限於14奈米技術,難以競爭。

從一方之霸成地緣政治籌碼,台積電能否繼續下好棋?

台積電憑藉EUV製程、高良率與先進封裝技術,構築了科學與產業的雙重堡壘,但這座「護國神山」的未來,正被地緣政治的風暴考驗。

美國將半導體視為戰略資產,不僅透過《CHIPS法案》強勢要求台積電赴美擴產,更試圖重塑全球供應鏈格局,降低對亞洲單一地區的依賴。這背後的隱憂顯而易見:台海緊張局勢加劇,讓輝達、AMD等客戶的AI命脈岌岌可危。

然而,美國的壓力是一把雙刃劍:台積電雖獲得巨額補貼與訂單,卻得面對高昂的海外建廠成本與技術外洩隱患,這也讓台灣內部對「西進」策略的分歧日益加深。

地緣政治的影響可能遠不止於此,美國對中國的技術封鎖,試圖將半導體供應鏈「去中化」,間接推動台積電將產能分散至日本、歐洲等地,以應對潛在的斷鏈風險。

這一趨勢可能重塑台積電的全球布局:熊本廠的4奈米產線瞄準亞太市場,德勒斯登的12奈米廠則鎖定歐洲汽車產業,未來甚至可能在東南亞或印度另尋找新據點。

然而,分散化帶來的挑戰不容小覷:海外工廠的運營成本與技術整合難度,加上恐怕沒有人能取代台籍工程師的賣命程度……,都可能削弱台積電原本集中於台灣的競爭優勢。

與此同時,其他國家的動作也在加速半導體版圖的多極化。

三星在南韓與美國擴廠,試圖搶占中高端市場;日本投入巨資研發2奈米技術,意圖復興本土產業;中國則在低階市場尋求突破,逐步縮小與領先者的差距。

對台積電而言,這場競賽不再只是技術的較量,而是如何在政治博弈與供應鏈穩定間找到平衡。

未來的半導體產業,可能從「台灣中心」轉向多點開花的局面,而台積電能否在這場從奈米雕刻到量子競賽的賽道上,守住其霸主地位;抑或在全球壓力下轉型為更分散的技術巨頭,充滿著不確定性與來自地緣政治的風險。

(觀點文章呈現多元意見,不代表《數位時代》的立場)

《數位時代》長期徵稿,針對時事科技議題,需要您的獨特觀點,歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw,文長至少800字,請附上個人100字內簡介,文章若採用將經編輯潤飾,如需改標會與您討論。

責任編輯:溫偉軒