(觀點文章呈現多元意見,不代表《數位時代》的立場)

對國際性品牌大公司而言,「全球化」是公司不可或缺要素,唯有在全球各主要地區、國家設立分公司或據點,方能將公司產品行銷到全世界。

對製造業的公司而言,若是沒有自有品牌,「全球化」的必要性,就沒有那麼重要。以代工起家的製造業,不論是傳統產業或電子業,工廠的設置地區,通常會以製造成本為考量,製造業公司會將工廠設在營運成本最低的地區。

製造廠設立的地點是「逐成本而居」,除此之外稅賦也是考量因素之一,工廠設置地點稅賦多寡,以及從工廠出口到客戶所指定地點的關稅,也是考量重點,然而這都不出「成本」的範疇。

因此以全球為範疇的供應鏈,長久以來皆是「集中化」的「長鏈」,也就是說製造地點集中在製造成本低廉的地區,然後出口到全球各地區。亞洲很多國家成本低、物價平穩、人民勤奮,成為製造業設廠的首選。

過去30年半導體業的發展也是逐成本而居

高科技產業也是同樣的思維,以半導體業為例,美國發明半導體,因此半導體產業萌芽期,美國有最多的半導體製造工廠。歐洲科學基礎雄厚,很快也接在美國之後,開始積極發展半導體產業,歐洲的大公司(如飛利浦、西門子等)開始介入半導體產業,建立半導體工廠。

亞洲方面,早期日本工業領先亞洲各國,因此最早引進半導體技術,在日本發展半導體產業。台灣與韓國在國家策略的擘畫下,半導體產業是從勞力密集產業升級到技術密集、資本密集的重要產業,隨日本之後,逐漸茁壯。

從歷史軌跡來看,1990年歐洲半導體產能,以44%的占比,居全球第一,美國緊跟在後以37%的產能占比,居全球第二。日本全球半導體產能占比達19%居全球第三。歐、美、日是當時半導體產業的三大寡頭。

2000年,全球半導體產業樣貌有大幅的改變,台灣、韓國崛起,中國也開始冒出。以全球半導體產能占比來看,歐洲以24%居全球第一,後起之秀台灣以22%占比,居全球第二。美國以19%占比,居全球第三。日本以17%占比,居全球第四。韓國以13%占比,居全球第五。中國以2%占比,居全球第六。

台灣能在2000年在半導體產能躍居全球第二,主要是拜1990年代,大舉投入DRAM產業,蓋很多座8吋晶圓廠,以及台積電、聯電競相擴增產能之故。

2010年,全球半導體產能占比,又有另一番風貌。台灣以22%占比,居全球第一。日本以18%占比居全球第二。韓國以15%占比,居全球第三。歐洲與美國的占比皆為13%,並列全球第四。中國以11%占比居全球第六。

2020年,全球半導體產能占比,台灣仍以22%占比,居全球第一。韓國因三星電子、SK海力士大舉擴充產能,產能占比上升到21%,以些微差距落在台灣之後,居全球第二。中國在政府積極扶持下,大舉興建晶圓廠,產能占比上升到16%,居全球第三。日本以14%占比,落到全球第四。美國占比下滑到為12%,居全球第五。歐洲半導體產能占比,每下愈況,下跌到9%,居全球第六

不只考慮成本與分工,重組中的半導體供應鏈更強調「韌性」

2020年Covid 19疫情興起,在家工作、數位化加速,導致半導體需求暴增,供不應求,全球半導體公司大舉投資興建新的晶圓廠。更麻煩的是,美中貿易衝突,激化地緣政治風險,美國對中國發起科技戰,限制先進半導體製造設備、晶片、技術輸出到中國。

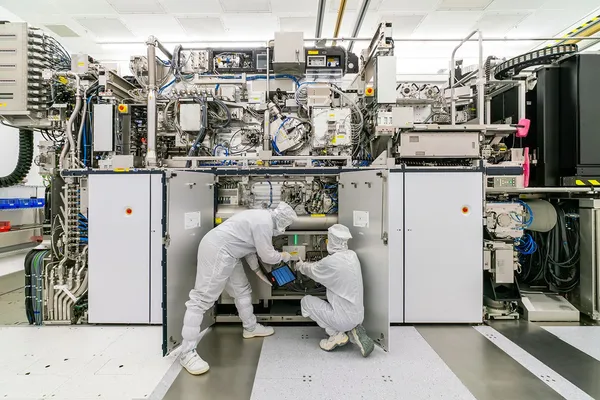

在地緣政治衝突下,供應鏈的「韌性」成為國家政策的重要考量。在「晶片荒」的衝擊下,各國領導人,體認到半導體的「威力」。大國領袖極力以各種優惠,鼓勵在當地建立半導體產能,尤其是攸關國家安全的先進半導體製程建立,成為大國力圖掌握的重要目標。

台積電的製程技術領先全球,技術精良,因此頓時成為大國力邀的重要對象。以往二十年,以成本考量的全球化運籌策略,在美中關係惡化下,政治考量成為新的供應鏈思維的重要因素,成本必須加入政治風險。

以往「長鏈」的供應模式開始朝向「在地製造」的「短鏈」傾斜。被視為「戰略物質」的半導體更是各國注目的焦點。

台灣具全球半導體製造最佳的成本結構,主要是因30年經驗累積的傳承,完整的產業供應鏈,以及勤奮質優的工程師。

走出台灣、多地設廠,是台積電的Must to move

面對客戶分散風險的要求,以及台灣水、電等資源,將來可能面臨「匱乏」的風險,台積電「走出」台灣是必須的選擇。

台積電到中國設廠,主要是為了當時中國日益崛起的強勁需求。到美國興建5、3奈米先進晶圓廠,一方面是應美國政府之邀,另一方面是為因應美國客戶的需求,更重要的是美國政府提供補貼,可降低設廠成本。

到日本設廠,主要是應最大客戶蘋果公司的要求,去支援蘋果供應商Sony。除此之外,日本車用晶片的需求也是台積電赴日設廠的考量因素。

近日傳出台積電可能到德國設廠,這是已經傳聞許久的資訊,最近似乎有進一步的發展。前些日子,蘋果執行長在德國時,曾預告將在美果亞歷桑納州的晶圓廠購買晶片,同時也預告蘋果也可能在歐洲購買晶片。這似乎暗示,台積電很可能在歐洲設廠。

對台電而言,歐洲客戶對台積電的營收占比很低,只有約6%左右,即使在德國、歐盟有補貼下,也很可能不划算。不過若有蘋果這個大客戶的加持,則會有另一番考量。加上歐洲汽車工業發達,以及基礎科學、應用科學水準很高,到德國設廠會有另一番收穫。