(觀點文章呈現多元意見,不代表《數位時代》的立場)

ChatGPT 日前推出了新的 Plugins 服務 (類似 Marketplace 或是 App Store 的概念),讓第三方服務能夠加入 ChatGPT 的問答當中。

本文首先介紹 ChatGPT 對關鍵字廣告的影響,後面再介紹新的 Plugins 如何產生新的生態系。

關鍵字廣告能夠顛覆傳統 Web 1.0 入口網站的橫幅廣告 (banner ads),是因為「精準」。搜尋引擎透過使用者輸入的查詢 (關鍵字),來推斷使用者的「意圖」,從中推播相關的廣告獲利。

這個模式能夠成功,基於兩個假設:

- 使用者知道使用什麼「關鍵字」搜尋

- 廣告主知道使用者會用什麼「關鍵字」來搜尋自己的產品

也就是說,關鍵字廣告本身就是一個關鍵字的媒合平台。由於「關鍵字」所代表的「意圖」很明確與精準,所以這個方法行之有年。

但是,現實總是不完美的。

一般的情況下,使用簡單的關鍵字就可以找到需要的資訊。而廣告主則是窮盡列舉所有相關的關鍵字,就能達到曝光 (窮舉這個獨門功夫,也是許多行銷公司的秘方)。

但是在更複雜的情況下,就算是熟稔關鍵字的使用者,往往也不知道要怎麼進行搜尋。

例如:「我在信義區,晚上加班到十二點後,下班想吃點熱的,不要火鍋,有什麼選擇?」

ChatGPT 的回答,會考慮地點與時間,甚至是食物的冷熱。

這種使用情境之下,使用者連自己想吃那種料理,都沒有想法,更不用說使用關鍵字來搜尋。

如果真的把問題用關鍵字搜尋,只會得到隨機的一個部落格。

Bing 的搜尋結果。都說不要火鍋了,推薦的標題還有火鍋。

這時候,ChatGPT 的理解能力就出場了。

使用者可以用自然模糊的語言來複雜地描述問題,問題描述的越長,ChatGPT 越能理解使用者的意圖。而 ChatGPT 則使用者背後的「意圖」來尋找資訊。

這已經超出「關鍵字」的能力範疇了 。

使用者的意圖是不直接的,無法使用關鍵字精準的表達呈現。

但是 ChatGPT 允許這樣的模糊存在,GPT-3.5 使用了 175 billions (一千七百五十億個) 的參數來捕捉使用者的意圖。

所以,未來的廣告模式,不會只有關鍵字這一個方法 — — 而是允許廣告主針對「意圖」下廣告。

到這裡為止,SEO 及行銷公司需要轉換思維,來思考未來的廣告應該怎麼下。

合作代替競爭

本文的主題除了廣告主之外,現有的第三方線上服務,也可以透過 API 的方法,來獲取使用者流量 — — 甚至第三方自己就提供置入性廣告。

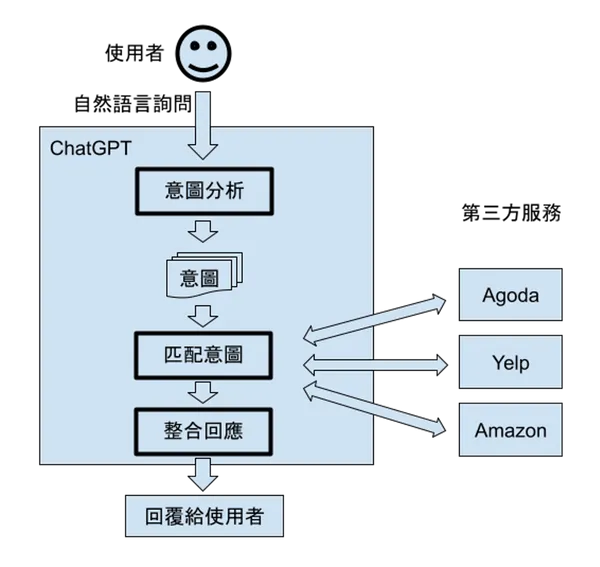

從上圖中可以看到,第三方服務可以和 ChatGPT Plugins 註冊自己的屬性,以輔助導流。

比方說:

* Agoda 註冊自己是旅遊規劃網站,協助使用者規劃旅遊行程與訂位。

* Yelp 註冊自己是黃頁網站,協助使用者查找當地餐廳與景點。

* Amazon 註冊自己是零售網站,提供使用者想買的產品。

當使用者詢問 ChatGPT 時,ChatGPT 會依據使用者的「意圖」,將問題拆解,送給這些第三方服務來回答。

這個 API 介面可以是結構化的程式資料,也可以是傳統的關鍵字,甚至是自然語言 (如果第三方服務也支援自然語言)。

最後的回答會送回給 ChatGPT,由 ChatGPT 來判斷誰的答案最適合使用者。

當然,仲裁的細節就是 ChatGPT 可以獲利的地方了 (咳嗽)。

可以想見未來,就是一個競價的關鍵點。

在上述的宵夜例子當中,第三方服務(例如 Yelp)就可以趁機置入廣告主的促銷活動,而 ChatGPT 也可以要求分潤。

這個部分其實不是取代關鍵字廣告,而是補強了關鍵字廣告效果不好的問題。

這些第三方服務不但加強了 ChatGPT 的能力,提供更完整與更即時的資訊,同時之間 ChatGPT 也導流到這些服務,相輔相成。

一個新的生態系儼然形成。

ChatGPT 不需要自己進入所有的垂直產業 (畢竟資源有限),只需要開放和所有的垂直產業就可以了。

合作,是門好生意。

(註:這與傳統搜尋引擎使用爬蟲抓取網站資料不同,在新的模式中 ChatGPT 主動詢問第三方服務相關的資訊)

總結

ChatGPT 在 2023/01 已經達到 100M 使用者,這是個很龐大的使用者數量。而且不意外地,它的滲透率會跨越語言與地域。

這麼巨量的使用者數量,又處在使用者與廣告主之間,只要好好經營,提供優質的服務,一定會對現有的關鍵字廣告生態造成影響。

不過現有的關鍵字廣告霸主也不用擔心,只要也推出類似的 API 生態系,挾著 DAU 1B (日活十億) 人口的優勢,也可以有一番作為。

一定還在未定之天呢,越來越有趣了。

《數位時代》長期徵稿,針對時事科技議題,需要您的獨特觀點,歡迎各類專人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw,文長至少800字,請附上個人100字內簡介,文章若採用將經編輯潤飾,如需改標會與您討論。

(觀點文章呈現多元意見,不代表《數位時代》的立場)

責任編輯:傅珮晴