如果未來有人想要撰寫關於台灣網路的時代故事,詹宏志絕對會是最吃重的角色。40歲才投入創業,經歷過《明日報》4億台幣的大失敗,但也推動包括PChome Online網路家庭、商店街兩大網站,順利IPO的大成功,近幾年更是以一夫當關之姿,不計毀譽的與政府單位正面爭論政策的合理性。他相信,進步原動能,來自破壞恆常穩定,他期待,現在年輕人能夠比他當年更有勇氣,站出來擔起時代的責任。關於網路20年、關於人生、關於台灣社會,6個主題,6個觀察,以下是詹宏志對於台灣網路產業發展的觀察:

關於台灣這20年來的網路產業,如果舉三件覺得有意義的事,雖然我沒有足夠時間想,我不敢說一定是最重要,但第一個就是1996~1998年網路在台灣的發展初期,除了亞馬遜,矽谷網路重要的公司都來了。

回想起來,極可能超越大陸或日本,他覺得應該當他往國際走去的時候,台灣是一個位置,因為裡面他們想的並不是只是市場,而是我們有人,有一個離他們技術親近的資訊產業,這個這個IT產業加上我們素質很好的工程師,當時台灣極可能 是全世界理解網路最高度的一個社會。所以曾經有幾年的時間,你覺得你跟這些事很近,但現在新興的美國公司,沒有人覺得需要到台灣來的,新的inter pro可能也不知道台灣在哪裡。

張天立的vision非常重要,他是95年就成立的台灣第一個電子商務公司,時間只比亞馬遜晚幾個月,還有像安瑟數位、游金章的易遊網,虧他們有這樣的夢想,使得台灣很早就覺得電子商務離自己不遠。

(圖說:博客來創辦人張天立,帶領台灣社會很快認識電子商務)

如果還不是這個社會原來的主流的電子商務,就已經創造了現在11%的產值的構造 ,加上最近兩三年,突然間所有的傳統產業、所有的 製造商每個人都說他要做電子商務,我現在看起來,未來力量會再更大,如果大家都要做,工程師要哪裡來?極可能未來5年內有10萬到20萬的工作缺口。

然後我覺得台灣的網路的工程師其實是非常厲害的啊,世界上有任何網路應用服務產生,台灣的工程師都有能力從表面看,看出那些東西該怎麼寫出來,也全部都寫出來。

譬如亞馬遜,我可以看到它與消費者接觸的這一端,但你是看不到後台管理的系統端的,對不對?我們並不能夠完全去理解這兩個的差異,或到底有沒有差異。台灣並沒有任何人用去買的方式完成,反而大陸這做的比台灣多,所以有些東西我們甚至在台灣有機會可以做得更不一樣,因為更多種。

要說有什麼悔恨的地方,我只能說台灣網路發展時間,其實是一個比較不幸的時間。1998年以前,台灣其實是一個全世界最早關心internet的發展的社會,但2000年是政權轉移的時候,2008年又再次轉移,兩次的轉移使得台灣這十幾年來,網路不再被關注,最後變成一個完全消失在迷霧當中的一個產業,到今天為止……

所謂不被關注,就是大眾的興趣能夠通過意見匯聚,到政府那邊形成政策。這一段時間這一件事情沒有發生,中間沒有產生連結。從98年到現在,17年之間,你有聽過任何的跟網路相關的政策是說得通的嗎?然後說得通的,又有在做的嗎?不管是什麼「M台灣計畫」、「U台灣計畫」,最後都是說了就沒有下文了。

政府都有意識到有些事該要有一些支援,譬如說當時也有考慮過網路公司籌資的需求啊!所以二類股不就是這樣來的嗎?但二類股上了什麼樣的網路公司呢?有一個叫關貿網路對不對?沒有了啊!

這個社會在網路應該要變成一個社會重大關注的時候,有太多分神的事。這是台灣的歷史的不幸。從制度上來講,那是必經的過程,但它正好跟網路發展的階段給撞在一起。我們是這樣的一個時代的犧牲者。

我過去兩年組織 TIEA 協會,使得我比較直接的可以跟政府最高層直接講話。過去我就算講話,要不就是當你是社會賢達,要不就是某一個企業的負責人,那如果是一個社會賢達,他只要對你禮貌就好,他不需要聽你的意見,如果你是一個企業的負責人,他連聽你的意見都不能聽的,因為有一點圖利的風險。儘管你覺得你自己過去花很大力氣維護自己的清譽,不要亂來,即使你做過那樣的事,那些東西對政府來說是沒有壓力的。這也都是跟政府吵架之後才有強烈的感覺。

做了這個協會,儘管能做的事很少,而且我最大的目標希望起碼讓行政院長或總統講出說「網路是我們的策略」,這句話我都沒有達成。不過過去這兩年,這個行業聲量大了很多,協會表達了不一樣的意見,通常政策不會立刻發生,但起碼有一個煞車或一個緩衝。

如果從積極的希望這個政府對這個事有更多理解,我感覺沒有做到太多事,但是讓他注意力合在一起,包括了TIEA協會,包括了產業的風向,加上太陽花學運什麼的合在一起了。我覺得網路產業在整個政府部門,特別是跟經濟發展有關的相關部會,心理上有把他放在比較高的優先位置,這個事是有發生的。

但我們不要那麼悲觀,覺得這個社會沒有辦法因為通過討論可以演進,這個也就太嚴重了。台灣或者是全世界任何的一個政府或管理者,他要去看到這些東西將會給社會帶來多大的力量。你要為這個事做一種新的安排,我們要設計一種全新的管理方式,來適應這些新的發明,新的模式。

系列推薦:

[Internet20] 詹宏志的網路探索part1:我的創業、還有亞馬遜的啟發

[Internet20] 詹宏志的網路探索part2:台灣市場一點也不小

[Internet20] 詹宏志的網路探索part4:年輕創業的美好,就在於所有想法都是最純真的直覺

[Internet20] 詹宏志的網路探索part5:當我40歲的時候,應該更勇敢站出來

@@ACTIVITYID:356@@

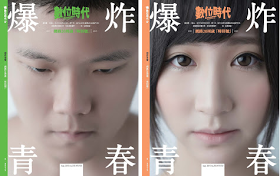

(《數位時代》2015年8月號文章精選,尊重智慧財產權,如需轉載請來信洽詢:web@bnext.com.tw)

其他精彩內容》》

訂閱數位時代》》