淨零排放已成全球趨勢,如歐盟將於2023年將開徵碳關稅,部分產業要求繳交碳排放量費用,進口企業也需申報,企業邁向減碳已是不得不面對的課題。

究竟企業要如何做好碳盤查,釐清自身到底有多少碳排放量,進而制訂減碳策略?目前的企業又做到多少?本文一次看。

2050、2023這2年的數字,未來幾年將牽動企業生存力與人類的生活方式。全球已有逾130國響應2050年淨零排放(Net Zero)的環境永續目標,國際間更開始研擬徵收碳關稅,歐盟碳邊境調整機制(CBAM)最快2023年試行。與全球貿易密不可分的台灣,必須正面迎擊減碳浪潮。

根據波士頓顧問公司(BCG)與全球1,290家企業合作的「2021全球企業碳盤查調查」發現,僅有9%的企業有能力做到範疇1至3的溫室氣體盤查(又稱碳盤查)。 這意味高達9成企業無法釐清到底有多少碳排放量,進而制訂減碳策略,難以實踐淨零目標。

碳盤查是指把溫室氣體排放源分成 三大範疇 :

範疇一:

直接排放,指公司所擁有或控制的排放源,來自製程或廠房設施,以及交通工具的排放。

範疇二:

間接排放,指公司自用的外購電力、熱或蒸氣等能源利用的間接排放。

範疇三:

其他間接排放,為公司外部產生的所有間接排放,包含員工通勤或商務差旅,以及產品生命周期所產生的排放。

為何僅有9%企業能做到完整的碳盤查?BCG董事總經理暨合夥人陳美融表示,掌握範疇三的碳排是最大困難點,「 你可以把自己盤的很好,但是你盤不到上下游供應鏈, 」特別是企業的上下游供應鏈的碳排,占一般製造企業總體碳排達6至8成。因此供應鏈碳排數據的蒐集與揭露,對於企業做好碳排管理至關重要。

企業碳盤查成本增,3大關卡增加落實難度

即使企業都知道做好碳盤查的重要性,卻碰到 時間與預算、先進工具、排放係數 取得3大執行關卡。BCG資料科學副董事劉北辰表示,時間與預算是企業最常遇到的問題,若公司沒有做過碳盤查,勢必得新增預算,也要考慮設置專責人員來處理。

其次,投入碳盤查,需要有相應工具。舉例來說,企業的資源管理會有企業資源規劃(ERP)系統,而客戶關係管理(CRM)則用來經營會員,因此需要工具來協助企業投入碳排管理。值得注意的是,根據BCG「2021全球企業碳盤查調查」發現,僅有22%的企業有自動化的碳盤查計算流程,高達86%企業仍在使用試算表手動記錄和揭露排放,不僅耗工費時,也無法及早制訂決策。

碳排計算要精準,攸關排放係數取得。排放係數(Emission Factor)指汙染源排放汙染物時,平均每單位活動量所排放出汙染物量。如使用原料鋼、水泥到電力都有相應的排放係數,透過一道公式「 營運數據(電力/蒸氣使用量)×排放係數=排放量 」就可以算出碳排。企業須掌握營運數據與排放係數兩個資料,一般來說,排放係數可透過公部門或BCG這類第三方機構取得。但對於新手企業來說,因應不同產業類別,所需的排放係數也不同,初期要摸索學習。

此外,計算碳排牽涉營運資料的機密性,是許多企業的擔憂。像是蘋果(Apple)在供應鏈管理上高度重視保密度,「供應商會擔心,提供營運資料給計算碳排的團隊,是否會觸犯與客戶的保密合約?」劉北辰表示, 使用營運資料,過程會牽涉到審批流程,需要去識別化處理 。因此企業在執行碳盤查上,複雜性與敏感性等課題須逐一克服。

全球氣候變遷情勢嚴峻,國際品牌對供應鏈減碳要求持續增加,BCG給予企業執行碳盤查兩點建議:

一、企業必須開始關注範疇三的碳排,特別是產品碳足跡,計算產品生命周期各階段的碳排放量,從產品開採的原料、製造、配送、消費者使用、產品報廢或回收處理所產生的碳排,都要計算清楚。

二、在合作機構、工具挑選上,劉北辰建議參考如國際非營利組織CDP(前身為Carbon Disclosure Project,碳揭露計畫),CDP透過問卷調查,並提供協作平台,協助供應鏈揭露其產品生命周期的碳排放量資料。

19萬家中小企業受影響,政府推「大帶小」促轉型

要邁向淨零,碳盤查可說是企業的減碳基本功。為管制溫室氣體排放,根據環保署《溫室氣體減量及管理法》(已更名:《氣候變遷因應法》)的盤查機制,目前國內已有287家企業完成碳盤查登錄,遍及鋼鐵、水泥、半導體及電力業等。這些「排碳大戶」的直接碳排放量高達2.2億噸,占全國總排放量78%。

未來不只這287家企業須強制碳盤查,據經濟部統計,全台登記的中小企業有154萬家,其中約19萬家可能被供應鏈要求或外銷歐盟必須做碳盤查,涵蓋電子、紡織、運輸、食品、鋼鐵、金屬製品等行業。但許多中小企業,對碳盤查、歐盟碳邊境調整機制等議題仍一頭霧水,不知該從何下手。

經濟部工業局宣布將以「 以大帶小 」政策,由大企業帶領上中下游供應鏈,輔導中小企業建立碳盤查及減碳能力。考量國內中小型製造業家數眾多,排碳來源以電力為主相對單純,以往較少掌握自己的溫室氣體排放情形,工業局開發出「碳盤查計算器」,透過簡易的數位工具,協助中小企業跨出減碳第一步。

企業只須盤點廠內所使用的能源或設備,找出相對應的電費單、燃料單(如液化天然氣、燃料油、汽柴油、煤炭)等資料,分別鍵入計算器各欄位年度使用量,就可估算每年的碳排量。

民間企業也動起來,為響應「大廠帶小廠」政策,國內8家科技巨頭在去年攜手共組台灣氣候聯盟,成員包含台達電、台積電、友達、台灣微軟、光寶科技、宏碁、和碩聯合科技、華碩電腦。

談起成立台灣氣候聯盟的初衷,身為聯盟會長的台達電董事長海英俊表示,台灣的資訊及通訊科技(Information and Communication Technology,簡稱ICT)供應鏈,在國際上扮演重要角色,台灣電子業的供應商少則百家、多則上萬家,加上供應商對氣候變遷議題普遍不熟悉,希望能夠藉由台灣氣候聯盟的力量,帶領供應鏈減碳。

未來聯盟將有兩大目標,第一,運用8家科技企業對供應鏈的影響力,帶領台灣供應鏈接軌國際。第二,結合合作夥伴的力量,廣泛與國際組織或各國在台代表處接軌。

觀察台廠協助供應鏈做碳盤查的情況,陳美融認為,「台灣仍在起步階段,台廠多數為上游供應鏈,在速度上比品牌企業慢了一點。」舉例來說,蘋果早在2015年啟動「供應商清潔能源計畫」(Supplier Clean Energy Program),要求合作供應商使用再生能源生產蘋果的產品;也有國際大廠在選供應商時,就把低碳納入行為準則,帶動供應商及早落實碳盤查與減碳。

「中小企業應該更積極面對,(減碳)時間是否足夠也是問題,」陳美融提醒,台灣企業需盡早做好低碳轉型準備,減碳不再只是大公司的事。

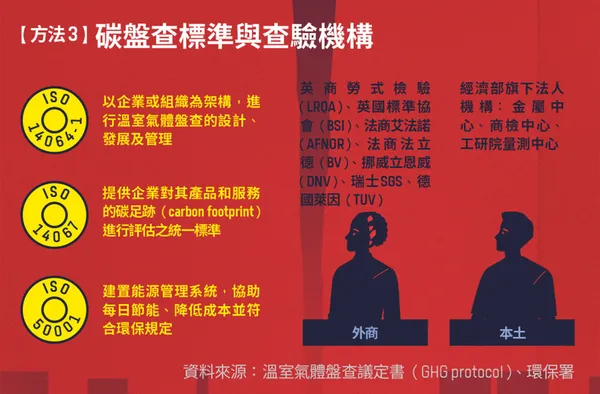

減碳不再是有做就好,未來將決定企業生存力

為了讓企業及早制訂減碳目標及碳盤查,金管會在今年3月3日啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」,依照公司實收資本額,自2023年起分階段推動,要求全體上市櫃公司於2027年完成碳盤查、2029年前完成「查證」。所謂的查證,即類似會計師簽證的概念,但目前國內僅有7家相關的查驗機構,政府應須著手輔導本土驗證機構,為國內碳盤查的龐大需求預做準備。

緊接著國發會於3月底公布台灣2050年淨零排放路徑,納入能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型四大策略,預計投入近9,000億元資金,意味政府將傾國家之力加大節能減碳力道。

放眼國際,歐盟、日本等國研擬徵收碳關稅,新的國際貿易規則相應成形。換言之,在減碳議題上,台廠承受內部、外部的雙重壓力。

從時程規劃來看,歐盟將推出全球首個碳關稅計畫,預計2023年開始實施,2026年全面生效。初步鎖定高耗能產品,如水泥、鋼鐵、化學、發電業等,未來包括採礦、消費品、汽車零件、航太到家電產品都會受到影響。

對此,消費者會擔憂「東西會不會變貴」?陳美融評估, 當原物料、製程採低碳的選擇,產品平均價格約提升3%至5%,並沒有想像中的大。

但對於身處供應鏈上游的台廠來說,減碳成功與否,將決定企業是否能生存。若無法在產品製程上導入低碳的選項,最終很可能因減碳不足而流失訂單。

未來減碳不再是「有做就好」的公益行為,而是企業的最高指導原則,各行各業都應先從碳盤查體檢做起,善用工具平台,或是對外尋求資源協助,才能跟上國際淨零轉型的腳步。

企業碳盤查怎麼做?

責任編輯:傅珮晴、蘇柔瑋