生成式AI技術的成熟使得各個領域都有更多的可能性,例如電玩遊戲中的NPC(非玩家角色,Non-Player Character)可以藉由大型語言模型的導入,打破過往只能制式對答的限制來增加遊戲的趣味性,這也是新創Inworld AI瞄準的市場。

Inworld AI和Unity、Minecraft等操作門檻低的遊戲開發引擎合作,這樣一來一般玩家就能在創立遊戲的同時,加入更有趣的NPC角色。玩家只要在InWorld AI選擇NPC的情緒、聲音、外貌等特徵,InWorld AI就會將文字設定轉換成生成式AI套入角色中,而這些角色則可以在Unity、Minecraft中使用。

儘管將大型語言模型導入NPC還是很新的市場,但是InWorld AI是目前表現亮眼的幾家新創之一:在近期的A輪募資中獲得了Lightspeed Venture Partners領投的5,000萬美元投資,其他投資人包含史丹佛大學、Samsung Next、微軟的CVC M12、Eric Schmidt成立的First Spark Ventures和LG Technology Ventures等,募資總額累積超過1億美元,估值則達到約5億美元。

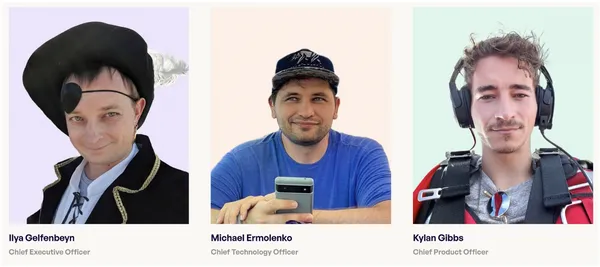

InWorld AI團隊曾任職Google,擁強大AI技術

Inworld AI的團隊成員過去在AI領域有著豐富的經驗:創辦人Ilya Gelfenbeyn、技術長Michael Ermolenko都曾是Adroid語音輔助新創API.ai的高層。2016年,當API.ai被Google以6.25億美元收購後,他們便任職於Google的Dialogflow部門,協助開發智慧語音工具。產品長Kylan Gibbs過去則任職於DeepMind,開發對話式的生成式AI工具。

從過去的經驗,他們發現語音、文字等單一應用的生成式AI市場已經被Apple、Google等大企業掌握,但很少有平台能同時做到文字、聲音及影像的生成,這也是Inworld AI試圖挑戰的事情。

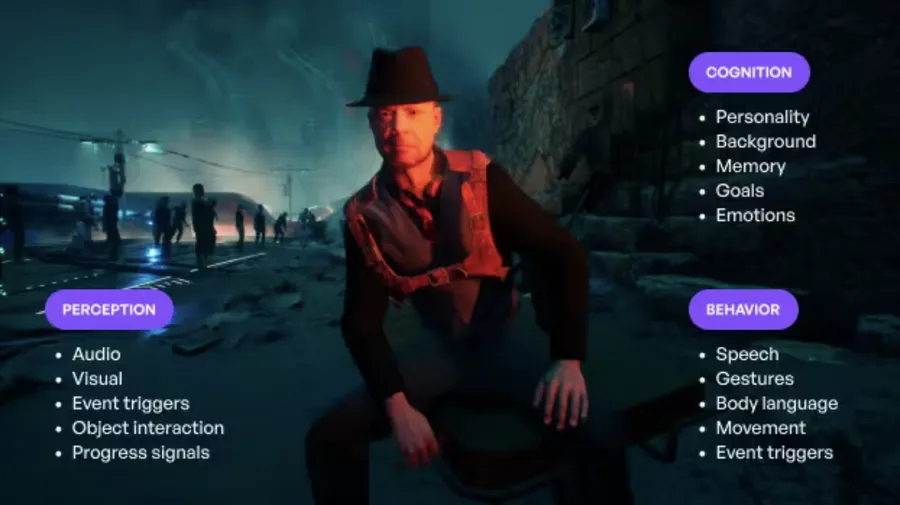

Ilya Gelfenbeyn發現,當電玩玩家於NPC互動超過一段時間後,NPC就會因為訓練資料不足而重複一樣的話;如果加入了大型語言模型後,NPC角色雖然可以有更多對話的可能性,但相對的就需要在肢體移動、語氣上也有相對應的表現,NPC才能更流暢、自然地與使用者對話。

因此,Inworld AI同時讓文字、聲音及影像成為相互訓練的數據,當NPC說出一句「這裡似乎有奇怪的謠言籠罩著⋯⋯」時,影像模組與聲音模組也會出現相對應的神秘感,這也是Inworld AI強大之處。

怎麼吸引投資者?靠2大強項:門檻低、應用層面廣

除了做到了將生成式AI技術導入虛擬角色,Inworld AI之所以會被諸多創投看好還包括2個優勢:

優勢一:使用者的技術門檻低

很多人認為要將AI注入NPC角色只有工程師做得到,需要透過輸入程式碼改寫角色設定。舉例來說,NVIDIA的Avatar Cloud Engine(ACE),同樣是NPC的AI建模工具,就將其客群鎖定於遊戲開發商,而不是針對消費者。

Inworld AI則改變了這個概念,從玩家、消費者,而不是遊戲開發商的角度出發,提供給沒有程式基礎的人,在遊戲引擎中,有創建虛擬角色的機會。使用者不用輸入任何程式碼,只要用文字的方式輸入想像的人物特徵、行為模式,就可以生成虛擬的遊戲角色。

優勢二:支援不同的遊戲引擎

玩家透過Inworld AI生成理想的虛擬角色後,便可以將其放到不同的遊戲的虛擬空間中,因為角色是自己創造的,所以能在遊戲中享有不同樂趣,目前支援的遊戲引擎包括了Unity、Unreal、和Node.js SDK等。

如果玩家想生成無數多個角色,除了每個月要付20美元的訂閱費外,在使用生成角色的第2,000分鐘後,每1分鐘也要付Inworld AI約1美元的價格。雖然沒有確切的使用人數數據,但是Inmorld AI已經吸引超過46萬點閱,主要客群為25到34歲的男性。

不侷限遊戲娛樂,教育領域也導入Inworld AI的技術

根據國際市調公司StrategyR的調查報告顯示,2027年全球電玩市場會達到2,234億美元。投資人們期待Inworld AI的技術,可以讓主導故事線的NPC角色在遊戲中有更多和玩家互動的可能,也可以應用於除了電玩、教育的更多領域。

除了遊戲娛樂外,Inworld AI已經將技術應用在教育領域。Inworld AI和開發Pokémon GO的Niantic合作,打造虛擬老師Wol,當學生戴上Niantic的VR眼鏡便能感受自己身處於森林之中,和Wol學習大自然的知識。

Kylan Gibbs表示,Inworld AI募集的5,000萬美元將持續用於技術研發及人才招募。在這次A輪募資之前,Inworld AI的投資人還包括Intel Capital和Disney Accelerator,足以看見其實力。

參考資料:InworldAI、Techcrunch、Techcrunch、VentureBeat、Stanford、Fagenwasanni、Nvidia、Similarweb、GlobalIndustryAnalysts

本文授權轉載自:創業小聚