美國白宮於7月31日公布對台灣課徵20%的對等關稅,此稅率高於鄰近國家日本與韓國的15%,為台灣出口導向的經濟體投下震撼彈。與此同時,各界正屏息以待美國《貿易擴展法》第232條款,針對半導體供應鏈的國安調查結果。

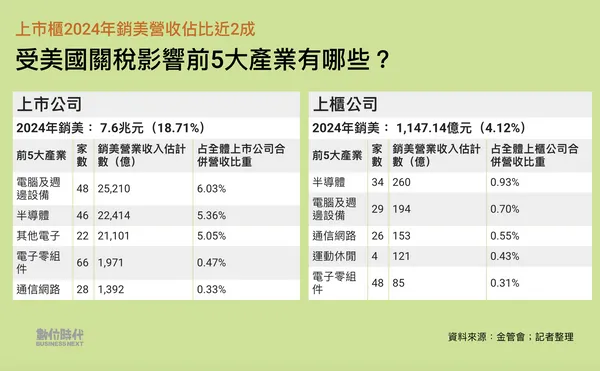

金管會於8月5日公布證交所與櫃買中心先前對上市櫃公司的調查結果。根據統計,2024年台灣上市櫃公司直接與間接銷往美國的總金額為新台幣7.71兆元,占整體營收比重17.31%。其中,上市公司銷售金額為7.6兆元,佔比18.71%;上櫃公司銷售金額約1,147億元,佔比4.12%。

美國市場貢獻近2成營收,半導體、電腦及週邊設備等5大產業首當其衝

以直接、間接銷往美國的前5大產業來看,電子產業為大宗,成為這波關稅衝擊的核心。上市公司去年外銷美國的前5大產業分別為電腦及週邊設備、半導體、其他電子、電子零組件及通信網路業,共210家公司、合計美國市場營收約7.2兆元。

另外,上櫃公司去年直接、間接對美銷售金額前5大類型產業,則依序為半導體、電腦及週邊設備、通信網路、運動休閒與電子零組件業,共141家公司、銷美營收約813億元。

面對潛在的關稅衝擊,金管會證期局副局長黃厚銘表示,上市櫃公司皆有採取因應措施,包含調整生產基地和海外佈局、重組供應鏈、或是與客戶協商調整售價。

然而,因為232條款還未定案,上市櫃公司難以依實際條件評估衝擊。黃厚銘表示,證交所與櫃買中心會隨時注意美國關稅實施情形,要求上市櫃公司如果評估關稅對財務與業務有重大影響,應依規定揭露資訊。

毛利率成生存指標,CRIF研調指出9大產業將面臨高衝擊

另一方面,中華徵信所(CRIF)的研調報告指出,2025年第一季,台灣不含金融業的31個產業類別中,僅有14個產業的平均毛利率高於25%,關稅將讓台灣產業的「痛苦指數」攀上高峰。

報告以毛利率為基準,將20%對等關稅對產業的衝擊分為3級。以2025年第1季營收表現來看,毛利率低於20%的「高殺傷力」產業,所受衝擊最為劇烈,涵蓋光電、塑膠、鋼鐵、紡織、水泥、電子零組件、電器電纜、油電燃氣及電子通路業等9大產業。

毛利率介於20~25%的中度衝擊區則包含了電機機械、汽車工業、化學工業、玻璃陶瓷、通信網路業、航運業、造紙工業及橡膠工業。 至於毛利率高於25%的產業,如半導體、生技醫療、資訊服務及電腦週邊等,雖然受影響程度相對較輕,但仍需面臨部分獲利被壓縮的壓力。

中華徵信所指出,相較於日本與韓國的15%關稅,以及東南亞多國的19%關稅,台灣被課徵20%的稅率,將在同質產品的出口競爭中處於下風。

受到影響最大的產業類別,若無法將產品轉型至高毛利的產品,只能考慮外移至其他低關稅的國家生產;對於資源更有限的中小企業而言,則更可能關閉台灣廠並轉往其他地區設廠。事實上,今年上半年台商對馬來西亞與菲律賓的投資已分別較去年同期成長165.03%及286.54%,顯示產業外移的趨勢已然啟動。

中華徵信所也提醒,除了半導體產業仍須等待美國232條款調查結果公布,才能全盤評估對出口產業的衝擊,針對美國汽車及農產品進口關稅降低,對台灣本土產業的影響也不容忽視。

延伸閱讀:

專訪|與LINE Pay分手倒數180天,一卡通總經理:iPASS MONEY要解放雙手、穿自己的鞋

對等關稅懶人包|對等關稅是什麼意思?AI伺服器和筆電要課稅嗎?6大QA一次懂