重點一:成立於2022年的Substrate,已募資逾1億美元、估值突破10億美元,計劃在美國自建晶圓廠,以挑戰ASML(艾司摩爾)在曝光機市場的壟斷。

重點二:Substrate宣稱自研緊湊型EUV(極紫外)曝光系統,目標於2028年量產,但專家質疑三年時程過於激進。

重點三:投資方包括Founders Fund、General Catalyst、以及In‑Q‑Tel(美國政府非營利投資機構)。公司約50人,核心成員來自IBM、台積電等企業。

舊金山新創Substrate近日宣布完成超過1億美元(約新台幣306億元)募資,本輪估值逾10億美元。公司目標在美國自建、搭載自研曝光設備的晶圓廠,試圖打破ASML(艾司摩爾)在先進曝光機市場的長期壟斷。

創辦人詹姆斯・普勞德(James Proud)接受《華爾街日報》採訪指出,公司核心創新是一套緊湊型、採用超短波長雷射的EUV(極紫外)曝光系統,可在矽晶圓上蝕刻奈米級複雜圖案。

同時,Substrate不打算將設備出售給代工廠,而是擬以垂直整合模式自行投片、量產晶片,並計劃在2028年啟動量產。

關於它們的目標,形象短片中的文案說的十分直白:America ivnented semiconductors. We will lead again.」(美國發明了半導體;我們將再次領導。)

目標打倒ASML!企圖將曝光成本減半

報導指出,Substrate的投資陣容強大,包括PayPal、Palantir共同創辦人彼得・蒂爾(Peter Thiel)旗下的Founders Fund(創辦人基金)、一級創投General Catalyst,以及In‑Q‑Tel(美國政府非營利投資機構)。公司現有逾50名員工,多來自IBM、台積電、Google、Applied Materials(應用材料)與美國國家實驗室等。

Substrate宣稱,旗下製程設備皆為自行研發並生產,並將以粒子加速技術重新定義晶片曝光(Lithography,光刻/曝光)流程。 據悉,其機器以高速粒子束處理晶圓上極微尺寸線路的製程步驟,主張能克服傳統EUV路線的瓶頸,進而在高階處理器製造環節提供替代選項。

Substrate備受矚目的原因在於,目前全球最先進晶片的量產設備幾乎仰賴ASML的EUV與High-NA EUV系統,而台積電等晶圓代工龍頭是這些設備的核心使用者。

Substrate的策略,是以新型曝光機切入此高壁壘市場;若其粒子加速方案真能達到甚至超越現行EUV在解析度、疊對精度與產能表現,將直接影響尖端製程路線圖與設備採購結構。

此舉不僅挑戰ASML的技術優勢,也可能為代工與IDM(整合元件製造)在先進節點(如2nm、1.x nm)帶來新的工藝選擇,牽動上游材料、光罩設計與下游高效能運算(HPC)與AI晶片的產品時程。

Substrate表示,目前已解決「技術上最棘手的難題」,把突破點鎖定在「曝光精度」與「產能」兩大指標,欲讓製造商在成本與良率上取得競爭優勢。

總體而言,Substrate的願景在於:透過自家設備將半導體製程中的曝光成本減半,藉此在美國本土建立先進晶片製造產線、降低對海外供應鏈的依賴,並重奪半導體製造的主導權。

三年內造出供應鏈?時程遭質疑過於激進

依據《華爾街日報》報導,業界普遍認為先進曝光技術的研發與量產門檻極高。ASML投入約25年、逾100億美元(約新台幣3067億元),才讓EUV微影技術大規模導入;單機售價超過3.5億美元(約新台幣107億元),主要客戶為台積電與英特爾(Intel)。

報導並引述不具名專家指出,要在更大晶圓面積維持同等精度並實現高速曝光,往往需要十年級距的技術累積;中國業者多年嘗試突破相關瓶頸,仍受限於工藝與供應鏈。

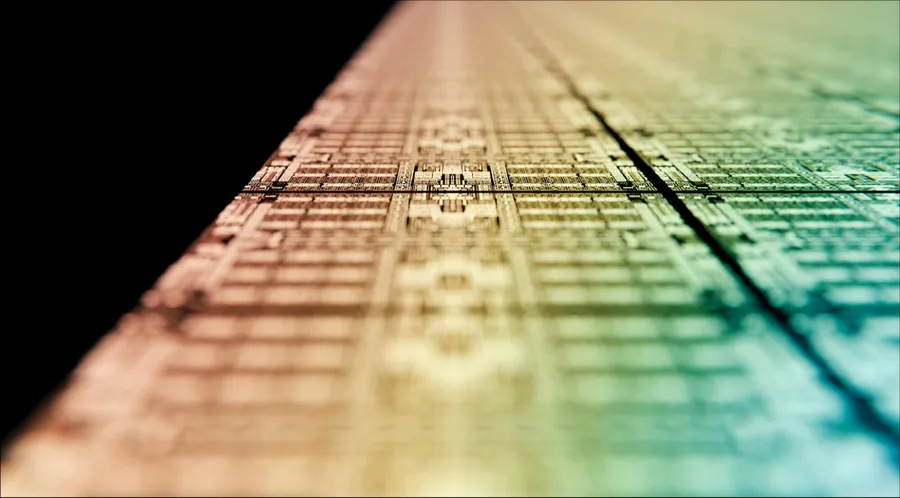

針對外界對技術門檻的疑慮,Substrate提供奈米級印刷圖像以佐證性能,但外界對其三年內建成複雜且資本密集的半導體供應鏈抱持保留,認為其2028量產時程偏「激進」。

此外,Substrate提出以「數十億美元」資本支出建廠的構想,遠低於今日動輒200億美元以上的先進晶圓廠建置成本,亦引來可行性質疑。

半導體界的Tesla?Substrate有望顛覆產業結構

Substrate倡議的垂直整合路線,與半導體產業近半世紀的全球分工模式相左。報導引述產業人士指出,在高研發、高資本支出的大型製造業中,將設計、設備到量產全握於一家公司,難以長期維持財務與技術韌性。不過若成功,Substrate將有助於美國在地製造與供應鏈安全,也符合川普政府的政策方向。

報導指出,在拜登政府期間,Substrate曾與CHIPS研發辦公室接觸,但部分官員認為其計畫難以實現。Proud於2019年取得美國籍,並表達希望遏止中國在半導體的進展;若其技術與商業模式落地,有機會如Tesla、SpaceX般,以解決艱難工程問題並掌控製造流程來重塑產業結構。

Proud強調:「我們想大幅增加晶圓的數量;我們認為需求會存在。」

本文初稿為AI編撰,整理.編輯/ 李先泰