在IP市場蓬勃、媒體載體多元的時代,如何讓經營超過17年的IP品牌,走出第二曲線?以「我是馬克」開啟台灣IP圖文創作的先河,美學經濟國際股份有限公司幾乎見證台灣IP商業化的完整進程,究竟如何能從既定維運中破局而出?

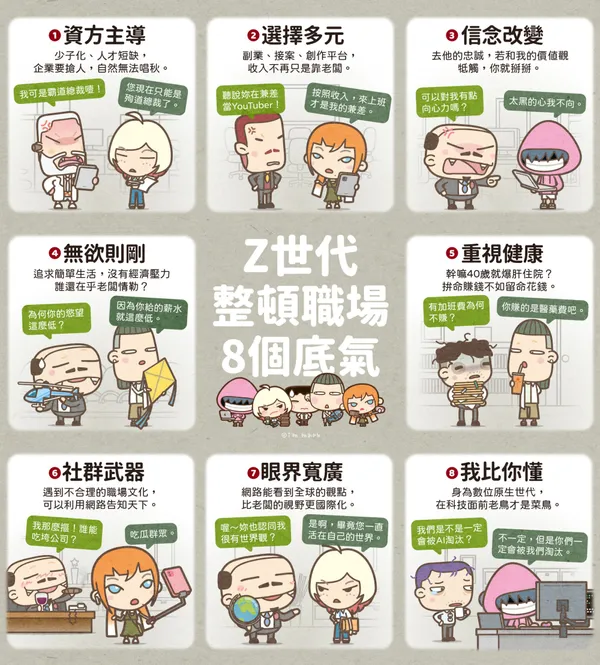

從報章雜誌到數位媒體,「我是馬克」一系列以帶點冷幽默的職場人際漫畫,順隨時代多元載體,陪伴許多人成長。「馬克」正是美學經濟國際股份有限公司負責人李含仁的筆名,廣告業出身,1993年起便以插畫踏入大眾媒體,至今已有30多年創作歷程。「創作插畫從來不是單純的圖像,而是一種說故事的方式。」李含仁回憶,從單格漫畫、三格分鏡到無字敘事,他不斷嘗試不同的敘事形式,回應世代更迭與閱聽習慣的變化。

2016年,他與夥伴正式成立美學經濟國際股份有限公司,致力於「我是馬克」品牌化、企業化的經營。如今,「我是馬克」已擁有 Facebook專頁88萬粉絲、Instagram 7萬追蹤,出版書籍13本,在《今周刊》、《Cheers》連載超過7年,更跨界改編兩齣舞台劇,累計 演出突破160場。

「能夠撐這麼久的原因,是讀者的信任。」李含仁感性地說,不少早期讀者已從大學生成為企業主管,有的甚至帶著孩子再度接觸馬克的創作。「陪著大家一起成長,就是我最大的收穫。」

硬知識化為軟溝通!開創跨界合作 IP多元商模

美學經濟的核心優勢,在於擅長將「硬知識」轉化為「軟溝通」。李含仁舉例,有一回替某電商企業發想工程師招募廣告,原本冷僻的技術題材,被轉化成職場幽默漫畫,最終在粉專上獲得8201個讚、545則留言與376次分享,觸及人數高達數十萬,為企業徵才創造高度迴響。

另一個重要案例,則是將IP推向劇場。2018年起,《我是馬克》系列授權舞台劇《老闆不願透露的事》,至今累積約40場演出;2017年授權的《五斗米靠腰》更在2020年突破百場,成為台灣少見由漫畫IP授權而誕生的長銷舞台劇。

「我們證明了IP不是只能停留在螢幕或紙本,而是能透過不同載體進入大眾生活。」這些成功案例,讓美學經濟從單一的圖文創作,拓展成出版、授權、演講、商品、戲劇多元變現的完整商業模式。

加速器募資計畫 讓夢想有容錯率 驅動新IP佈局

然而,IP多角經營非一路順遂。李含仁坦言,創作者往往「自命清高」,最排斥與資本市場打交道。他自嘲「創作者最討厭的,就是跟投資者談錢。」但身為公司經營者,如何看得更遠、突破現況,仍是必須面對的功課。

為了迫使自己跳脫舒適圈,他決定參與文策院文化創業加速器。「當你要帶領團隊時,不能只專注在畫圖,還必須理解行銷、財務、資本市場的語言。」透過文化創業加速器的課程,他逐漸釐清企業治理與資金運用的思維,同時深刻體會投資人的具體支援,將是創作前進的有力後盾。

除了觀念轉換,參加文化創業加速器最大的收穫是人脈交流。李含仁笑稱,第一次能與19家文化內容品牌肩並肩討論、分享專業,甚至激盪出跨界合作,像是「職場漫畫X親子劇場」或「漫畫IP X密室逃脫」,都是充滿驚喜的火花。

創作者vs資本家 應是彼此理解的夥伴

在文化創業加速器中,美學經濟團隊推動IP「專案募資」:籌備全新職場魔幻IP《死神不活了》,融合上班族經驗與奇幻設定,期望在3至5年內打造出屬於台灣的長篇動畫。

「長篇動畫是大夢,但我們會分階段走。」李含仁解釋,募資內容先以小額投資試水溫,逐步累積內容與市場,再規劃更大規模的長篇製作。「我們的目標是3年內建立穩健營收,5年內培養出能國際競爭的原創IP動畫。」這不只是企業第二曲線,更是台灣文創產業長遠的挑戰。他直言,若能成功,將為台灣IP產業開創更寬廣的道路。

回首來時路,李含仁更清楚認定自己不再只是單一創作者,而是帶領團隊、面對市場、承擔責任的領頭羊。「文策院讓我更明白,創作者與資本家並不是敵人,而是需要彼此理解的夥伴。」他認為,台灣文化內容產業若要更穩健,創作者就必須學會與投資方對話,資本家也必須理解創作的價值。

未來,美學經濟將持續深化品牌價值,並以新IP、動畫及跨界合作為核心戰略,開啟下一個十年的旅程。李含仁期許,「讀者陪我一起長大,我也希望能陪著台灣的文化內容產業產業一起成熟。」